I – Pardaillan

Le château de pardaillan

Le château actuel est sur le plateau de Betbésé, nom, aussi, du village originel. Est-ce à cause de la « belle vue » vers la vallée de la Baïse, ou parce que le site est au bord de la Bèze, rivière qui se jette dans la Baïse à Beaucaire ?

Pardaillan était autrefois au bord de la Baïse, dans la partie nord de la commune actuelle de Beaucaire, au lieu dit « La Tourraque », nom toujours en usage pour désigner une écluse de la rivière. Les textes anciens l’appelaient « Pardaillan-vieil ». Des fouilles entre 1965 et 1968 y ont révélé une ancienne villa antique, du quatrième siècle, devenue par la suite une nécropole mérovingienne, avec une centaine de tombes, active au moins jusqu’au huitième siècle.

Etait-ce, à l’origine la propriété d’un nommé Pardelus, comme pour les autres Pardaillan, ou Pardeilhan, que l’on trouve dans l’Hérault, près du Minervois, et en Lot et Garonne, au sud de Bergerac ? Ces autres « Pardaillan » ont aussi leurs particularités : celui de l’Hérault fut le siège du seul et éphémère Kibboutz français, se réclamant de l’esprit pionnier des Israëliens entre 1960 et 1963. Celui du Lot-et-Garonne fut à l’origine des seigneurs de Ségur-Pardailllan, dont un compagnon d’Henri IV mort au cours de la Saint-Barthélémy, en 1572, lointain cousin du comte de Ségur, époux de la Comtesse des « Malheurs de Sophie »…Il y a même un vin « côte de Blaye » qui s’intitule « Château Pardaillan »…

Le château actuel garde largement le secret de son histoire. C’est sans doute au début du XIVème siècle qu’il a été construit, par les seigneurs de Pardaillan, qui lui donnèrent leur nom.

II – Les Pardaillan

Blason des Pardaillan

Les Pardaillan (dont l’histoire, pourtant prestigieuse pour certains d’entre eux, n’a rien à voir avec les romans du Corse Michel Zévaco) sont à cette époque une famille qui compte. Le seigneur de Pardaillan est un des quatre barons du comté de Fezensac (uni à l’Armagnac, dont il prendra le nom, peu après l’an 1000) avec celui de Montaut (Les Créneaux), de Montesquiou, et de l’Isle (de Noé). Ils sont en quelque sorte les porte-paroles autorisés des vassaux du comte.

Or ces vassaux sont turbulents. Ils ont profité des difficultés et contestations soulevées par la mort sans enfant du comte Bernard V. Son cousin, Géraud V, mettra dix ans, jusqu’en 1255, pour se faire accepter par les grands (roi de France, par son sénéchal à Toulouse, roi d’Angleterre-duc d’Aquitaine, venu à Bordeaux) et les plus petits : voisins avides et seigneurs locaux. C’est peut-être, entre autres, à cause de la proximité du seigneur de Pardaillan, que Géraud, en 1270, s’arrange avec l’abbé de Condom, pour créer une forteresse à Lagardère, à moins d’une lieue…Et très vite après la mort de Géraud, en 1286, c’est aussi tout à côté, à Justian que va se tenir l’assemblée des barons, pour régler par écrit les droits et devoirs des seigneurs.

A – La famille de Pardaillan est connue depuis le XIème siècle.

- Odet (Eudes) est seigneur de Pardaillan et de Gondrin en 1286 lors de l’assemblée de Fezensac à Justian.

- Son père, Bernard avait accompagné St Louis à la huitième croisade en 1248, et était sans doute mort, avec le même roi, à Tunis. Deux de ses fils vont fonder les deux branches de la famille : l’aînée, restant à Pardaillan, la cadette, héritant de La Mothe et de Gondrin.

- Bernard de Pardaillan, chef de la branche aînée, au tout début du XIVème siècle, est un acteur important de toutes les luttes locales. Son domaine s’étend d’Ampeils (Valence) à La Mazère (Rozès). Il est en outre seigneur de Gondrin. Il est réputé pour sa bravoure, mais aussi pour ses pillages et rapines dans l’Agenais et le Condomois, avec une bande de soudards, sous prétexte de lutte pour le comte d’Armagnac et le roi de France, ce d’autant que le roi-duc anglais contestait son héritage à Gondrin… Le roi de France doit envoyer une compagnie de gens d’armes pour le « calmer ». Mais le fier seigneur en fait pendre six aux portes de Mézin. Il doit cependant s’incliner et reçoit des lettres de pardon en 1333. C’est probablement lui qui a fait construire le château dont on voit maintenant les ruines. Il est mort en 1346 après avoir pris une part active dans les premières années de la guerre de cent ans, en particulier au siège de Condom dont il devint gouverneur.

Il avait fait un riche mariage : ayant épousé Ciboye de Malvin, vicomtesse de Julliac, entre Gabarret et La Bastide d’Armagnac, avec Saint-Julien, Arouille, Créon, Mauvezin d’Armagnac. Ses descendants vont davantage vivre dans le château de Béroy, au sein de la vicomté qu’à Pardaillan.

- Sa fille Esclarmonde, unique héritière, épousa un petit-fils de Géraud V comte d’Armagnac (le fondateur de Lagardère) à la condition qu’il prît le nom de Pardaillan : Il s’agit de Roger d’Armagnac devenu seigneur de Pardaillan et vicomte de Juillac. Ses descendants garderont le nom de Pardaillan.

- Le petit-fils D’Esclarmonde et de Roger : Jean I joua un rôle actif au cours des troubles parisiens qui suivirent la défaite française d’Azincourt (1415). Il fut assassiné dans les rues de Paris, ayant été pris pour le dauphin, dit-on, au moment du massacre des Armagnac par les Bourguignons en 1418.

Un descendant hérita de la seigneurie de Panjas, au sud-ouest d’Eauze et c’est au château de Panjas, que les seigneurs de Pardaillan résidèrent surtout, à partir du XVème siècle.

B – Au XVIème siècle, les guerres de religion montrent plusieurs membres de la famille dans les différents camps : catholique, autour de Monluc, protestant autour de Jeanne d’Albret et de son fils, futur Henri IV.

1. Dans la branche aînée,

- Gabriel de Gerderest, baron de Pardaillan est fait prisonnier et égorgé en 1569 par les troupes de Mongommery.

- Un cadet, Ogier de Pardaillan, seigneur de Panjas, est un chef de guerre réputé de l’armée catholique de Monluc qui parle dans ses « Commentaires » de « Monsieur de Panjas ». Il lutte contre le chef protestant Mongommery lors de sa razzia de 1569, et défend Mont-de-Marsan. Puis, brutalement en 1571, il se met au service du futur Henri IV, jeune fils de la reine de Navarre (qui avait confisqué les domaines de Pardaillan) et chef du parti protestant. C’est lui (ou son fils), qui en 1589, se heurta à une embuscade du seigneur de Bezolles, du parti catholique, dans la vallée de l’Osse, au pied de Roques.

Il hérita de la seigneurie et du château de Pardaillan et de la vicomté de Julliac.

2-Dans la branche cadette, des La Mothe-Gondrin,

- Blaise, lieutenant général commandant en Dauphiné en l’absence du duc de Guise, est assassiné en 1562 lors du siège de Valence (sur le Rhône) par le baron des Adrets et son armée huguenote.

- Son fils, Bertrand de Lamothe-Gondrin, sénéchal des Landes, est et reste un compagnon de Monluc.

- Un cousin, Hector de Pardaillan, baron de Gondrin a hérité de sa mère le château de Montespan, en Comminges. Il combat auprès de Monluc qui l’appelle « Monsieur de Montespan ». Son épouse lui apporta la seigneurie d’Antin, en Bigorre. C’est l’ancêtre du marquis de Montespan et du duc d’Antin.

A la même époque (1588), est rédigé le contrat notarié où le seigneur de Pardaillan-Panjas loue (donne en afferme), son château de Pardaillan et ses dépendances à un petit seigneur voisin : le seigneur de Saint-Gresse. Lui-même, résidait principalement à Panjas dont il avait fait restaurer le château incendié par les troupes huguenotes de Mongommery. Il vend la vicomté de Juillac à son beau-frère en 1588. Un peu plus tard la vicomté va passer aux Pujolé, et en 1596, c’est un parent et voisin : Arnaud de Lavardac, seigneur de Lagardère qui sera tuteur du nouveau vicomte de Juillac encore enfant.

- Le dernier Pardaillan-Betbésé meurt en 1615, comme son voisin de Lagardère. C’est sa fille Catherine qui hérite de Pardaillan. Elle a épousé en 1611 Henri de Beaudéan de Parabère. Son autre fille Jeanne hérite des terres de Panjas.

C – Les Beaudéan de Parabère, nouveaux seigneurs de Pardaillan sont une famille originaire de Bigorre près de Larreule.

En 1619, le nouveau seigneur loue le château de Pardaillan et ses revenus à un homme de lois de Vic-Fezensac, puis (1626) à un bourgeois de Riguepeu. Les Parabère sont sur plusieurs générations gouverneurs du Poitou, et on n’est pas sûr qu’ils soient jamais venus dans leur baronnie de Pardaillan, dont ils portaient, cependant, fièrement le titre.

En 1619, le nouveau seigneur loue le château de Pardaillan et ses revenus à un homme de lois de Vic-Fezensac, puis (1626) à un bourgeois de Riguepeu. Les Parabère sont sur plusieurs générations gouverneurs du Poitou, et on n’est pas sûr qu’ils soient jamais venus dans leur baronnie de Pardaillan, dont ils portaient, cependant, fièrement le titre.

- César Alexandre de Beaudéan, comte de Parabère, baron de Pardaillan en 1702, épouse en 1711 Marie-Madeleine de la Vieuville et vit à la cour de Versailles. Ils auront trois enfants.

- Leur lointaine cousine, Françoise de Rochechouart, épouse d’un Pardaillan-Gondrin de la branche cadette, marquis de Montespan avait été la maîtresse du roi Louis XIV, une trentaine d’années auparavant, de 1668 à 1680, et était morte peu avant, en 1707.

César Alexandre, « borné d’esprit et de cœur » selon ses contemporains, meurt en 1716. Sa veuve est déjà réputée pour sa beauté, sa vivacité, et ses mœurs peu austères, participe au tourbillon de la Régence, et devient maîtresse officielle du Régent, duc d’Orléans, jusqu’en 1721. Elle organise des fêtes brillantes dans son château d’Asnières et à Boran (dans l’Oise). Elle se retire ensuite et meurt en 1755 dans la plus grande discrétion.

- Leur fils, Louis-Barnabé, nouveau comte de Parabère émigre au début de la révolution, en 1791. Ses biens sont confisqués et vendus comme biens nationaux. C’est sa fille, Adélaïde, morte en 1825, mariée en 1799 au baron Paulin de Sancy, qui héritera du nom, non du château. Son fils, Emile, s’intitule baron de Sancy et comte de Parabère. En 1870 il est capitaine de la garde impériale de Napoléon III.

III – Le château

Le site de Betbézé est un promontoire de près de quatre vingt dix mètres de long et trente de large. Les restes du château ont été rasés en plein premier étage. Le site est moins prédestiné à une position forte que Lagardère, et plutôt orienté vers la Baïse. Y avait-il un château auparavant ? Faute d’études et de fouilles on ne sait pas grand-chose de son passé et les restes actuels sont, pour la plupart, difficiles à interpréter…Le château de Lagardère est beaucoup mieux connu.

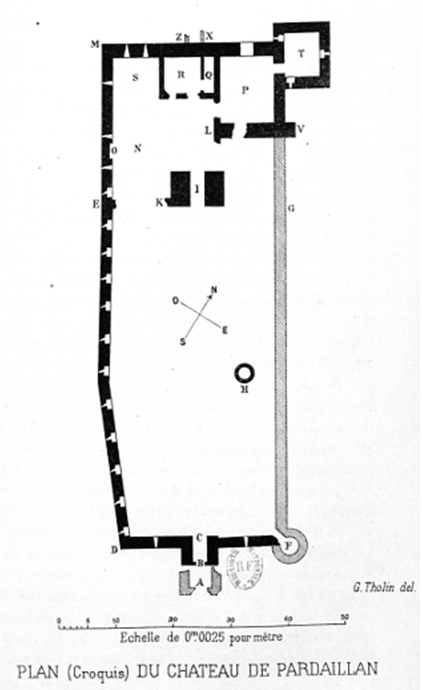

L’ensemble est orienté nord-ouest – sud-est, avec le château lui-même au nord-ouest, une grande basse-cour à l’est, avec entrée fortifiée au sud-est.

1 – l’entrée

Après des terrassements en forme de bastions, on franchissait un fossé sur un pont, disparu, appuyé sur une construction avec petites meurtrières rondes qui semble dater du XVI ème siècle : sorte de barbacane aux murs de 5 mètres d’épaisseur. On trouve ensuite l’entrée primitive avec une tour-porte ruinée, aménageant un couloir voûté en berceau, sans herse ni machicoulis. Au nord, la tour ronde semble avoir été construite au XVI ème siècle sur des fondations anciennes.

2 – La basse-cour

C’est une grande esplanade d’environ 55 mètres de long sur 26 à 30 de large, bordée par des murs (courtines) épais et hauts de 5 à 6 mètres, surplombant d’une hauteur double le sol extérieur, où devait se trouver un fossé. Le mur nord-est a visiblement été reconstruit en appareil irrégulier, sans doute en même temps que la tour ronde au cours ou après les guerres de religion. Une partie s’est écroulée lors d’un tremblement de terre, le 13 août 1967. Le mur sud ouest comporte un chemin de ronde, avec accès à douze meurtrières situées dans des niches de 1,45 m de large et 1,25 de haut. Ce sont des arbalétrières en croix.

Il ya un puits dans la partie nord de la cour.

3 -Le château

Plan du château

Dans l’axe de l’entrée on trouve les restes d’une tour-porte massive, en bel appareil, ménageant un couloir voûté en berceau brisé. La tour, au dessus, devait avoir plusieurs étages, et ressembler à la tour porte d’entrée de Larresingle.

On en est réduit aux conjectures : Cette porte semble avoir été reliée (aux dires des témoins du XIX°) aux murs nord et sud et au château lui-même. Était-ce l’entrée d’un autre enceinte que la basse cour, protégeant le château de l’angle nord ouest ?

Du château il reste une grosse tour dont les dimensions sont analogues à celle de la grosse tour-sud de Lagardère, et qui devait représenter le cœur de la forteresse ; et ce qui devait représenter la « salle » dont il reste une grande pièce délabrée, avec une grande fenêtre tardive, au nord-ouest, l’ébauche d’un couloir voûté et quelques murs. Sur le mur nord-ouest, on voit les traces de la base d’une tourelle en encorbellement.

Rien ne permet de préciser davantage : combien d’étages ? Où se tenait le seigneur ? Où étaient les cuisines ? (La cheminée dont on voit les restes contre le mur sud-ouest est sans doute une installation tardive, lors d’un réaménagement des cours).

On sait que dès les dernières années du XVI° siècle, le château a été loué. Il n’est donc plus habité par les seigneurs de Pardaillan. A-t-il été habité par les locataires ? probablement pas, puisqu’ils avaient déjà une habitation, mais il a dû être occupé à la manière d’une métairie à vocation agricole, comme la plupart des autres châteaux « affermés » de la région.

Le dernier baron de Pardaillan (Louis Barnabé de Baudéan de Parabère, émigre en 1791. Le château, dont on ne connaît pas l’état, fut alors confisqué et vendu comme bien national. Il a été partagé entre plusieurs acheteurs et démoli pour récupérer les pierres, peut-être incendié. En 1826 les ruines et la métairie voisine de Matalin ont été achetées par Jules Capuron, dont la famille les possédait encore en 1900.