Moi, qu’on appelle « château de Lagardère »,

je vais vous raconter ce que je sais, ou crois savoir de cette histoire…et ce dont je me souviens…

Je suis né ici, dans ce pays qu’on appelait alors Fezensac, depuis qu’une grande propriété y avait été donnée à un compagnon des puissants de l’époque du doux nom ou surnom de Fidentiac (us), c’est-à-dire, celui sur qui on peut compter, qui est fiable…Tout un programme !

Oui c’est un beau pays, j’ai eu beaucoup de chance. Ses douces collines, ses bois (bien clairsemés maintenant), ses rivières coulant vers le nord et ses bas-fonds, sa bonne terre et ses habitations disséminées ont de soi séduire, et ont en fait, séduit beaucoup de monde.

On m’a raconté, qu’avant ma naissance, il y avait déjà la plupart des hameaux actuels. L’église avait été construite presque cent ans avant moi, fondée par on ne sait qui, mais devenue paroissiale lorsque les hameaux du coin s’étaient regroupés pour mieux se défendre et subsister et ainsi constituer un village dénommé Lagardère. C’était un nom germanique, donné sans doute il y a bien des siècles (peut-être huit ?) quand des guerriers, plus ou moins mercenaires chassés de l’est lointain, avaient pris le pouvoir avec la bénédiction de leurs employeurs, les Romains. Ils avaient constaté que la colline où je suis était un très bon site pour surveiller une bonne partie de la région : dans leur langage : le wisigoth, cela signifiait poste de guet.

C’est vrai que la vie n’était déjà pas facile. On craignait l’incertitude du temps, la dureté de la terre, les crues parfois monstrueuses des ruisseaux au printemps, les chemins favorables aux brigands et chasseurs de rançons. Il y avait bien un chef, un comte, disait-on, mais il ne venait jamais par ici. On le voyait, paraît-il à Vic, parfois. Un autre habitait à Condom, mais il s’intéressait beaucoup plus aux étranges pays du nord qu’à ces collines un peu perdues. Le comte avait affirmé son pouvoir en réclamant quelques taxes et en installant, juste au-dessus de l’église une grande tour de bois où venaient de temps en temps quelques soldats. Finalement, m’a-t-on dit (mais on embellit souvent le passé), la vie était heureuse, essentiellement celle de la terre et du temps, seule vraie préoccupation de chacun.

Mais la guerre n’est jamais loin. Le comte était mort sans enfant. On l’appelait « comte d’Armagnac », même si son secteur principal était le Fezensac, autour d’Auch et de Vic. Mais ses pères avaient hérité du Fezensac, et gardaient le nom de leur implantation d’origine. Le duc de Gascogne avait récupéré un territoire, à l’ouest, autour de Nogaro, qui gardait le nom du premier Germain qui l’avait organisé : Herman, c’est-à-dire Armand. Il s’appelait donc « comte d’Armagnac », mais son domaine s’étendait du levant au couchant sur toute la partie moyenne de l’ancienne « cité des Ausques », antérieure aux Romains, dont les limites correspondaient à celles de l’évêché d’Auch.

A sa mort, en 1245, en plein règne du saint roi Louis, résidant à Paris, l’atmosphère globale n’était pas sereine. Certes la croisade contre les hérétiques Albigeois était terminée, et n’avait guère touché l’Armagnac, mais l’arrivée de troupes étrangères chez les voisins est souvent source de troubles.

Le grand comte de Toulouse était en fin de règne et étroitement contrôlé par le roi de Paris. Le comte d’Armagnac dépendait en théorie du duc de Gascogne, devenu duc d’Aquitaine, présent lui-même, ou son sénéchal à Bordeaux. Mais depuis près de deux siècles, ce duc était aussi roi d’Angleterre, petit royaume bien éloigné au nord, avec une noblesse turbulente.

Le duc Henri, (Henri III d’Angleterre) était venu en Guyenne, comme on appelait alors l’Aquitaine et la Gascogne, et avait essayé avec difficulté de faire reconnaître son autorité par les vassaux habitués depuis longtemps à une indépendance de fait. Il ne dominait vraiment que la côte landaise, de Bordeaux à Bayonne, mais officiellement le comte d’Armagnac, comme les autres seigneurs gascons lui devaient hommage. Pour le moment, Louis de France et Henri d’Angleterre s’entendaient à peu près. Ils avaient épousé deux sœurs, venues de Provence, mais les liens familiaux sont parfois davantage sources de conflits que d’amitié.

A la mort du comte Bernard d’Armagnac, plusieurs successeurs se sont manifestés,

en particulier ses beaux-frères, qui étaient aussi ses voisins : Astarac (autour de Mirande) et Lomagne (autour de Lectoure). Il y avait aussi son cousin Géraud (Gérard) dont les terres étaient centrées par Mauvezin et Montfort, un peu à l’est d’Auch. Il a fallu dix ans de succès et de revers, d’échauffourées, de passage en prison, de changements d’alliances pour que Géraud, vers 1255 soit reconnu comme comte d’Armagnac et de Fezensac.

Enfin, la paix était revenue. Géraud était même allé à Bordeaux prêter hommage au roi-duc, avant que celui-ci ne doive retourner en Angleterre pour résister à ses barons qui lui avaient imposé une « charte d’Oxford » limitant ses pouvoirs. Autre bonne nouvelle : Louis de France et Henri d’Angleterre s’étaient mis d’accord par le traité de Paris sur la situation très ambigüe jusque-là des pays gascons (1259).

C’est alors que je suis né.

Le comte Géraud, toujours par monts et par vaux avait du mal à maîtriser ses propres barons qui l’avaient soutenu (ou non) pour qu’il devienne comte. Ses voisins n’étaient pas sûrs : Un autre Géraud, petit seigneur près de Fleurance invoquait ses relations à Toulouse pour refuser son autorité. Dans l’effervescence qui accompagnait un accroissement important de la population et l’essor de villes nouvelles, la commune de Condom faisait des « razzias » vers Vic. Une commune concurrente d’Auch était fondée juste à côté : Pavie, dépendant de l’Astarac, et non pas de l’Armagnac. Par la fondation de nouvelles villes (bastides) et la construction de forteresses grandes ou petites, le comte à tenté d’affirmer son pouvoir. C’est sans doute pour cela que je suis né ici.

Au nord de son comté, il y avait de puissants barons, en particulier celui de Marambat, et celui de Pardaillan, et à quelques lieues se trouvent des châteaux et villages parfois hostiles.

Le comte Géraud, entra alors en négociations avec son riche voisin, l’abbé de Condom, Auger d’Andiran, riche et ambitieux, qui, avec l’aide du comte avait réussi à faire reconnaître son autorité par les édiles de la nouvelle commune de Condom, dont il s‘intitulait « comte ». L’accord fut signé à Cassaigne, petit château (bien plus modeste que l’actuel), appartenant à l’abbé, tout près de sa frontière avec l’Armagnac, dans les premiers jours de Janvier 1271.

Géraud donnait à l’abbé « tout ce qu’il possédait sur la paroisse de Lagardère », c’est-à-dire, la tour de bois et les terres publiques (si l’on peut dire) qui en dépendaient moyennant une taxe modeste. Mais il ordonnait à l’abbé de construire à cet endroit une position fortifiée (forteresse, maison-forte, bastide), à la condition que lui, comte d’Armagnac et suzerain du lieu, puisse y mettre une garnison s’il le jugeait bon. C’était la disponibilité pour lui d’un point fortifié à sa frontière nord.

C’est le jour de ma conception.

Peu après, le cellérier (régisseur) de l’abbaye

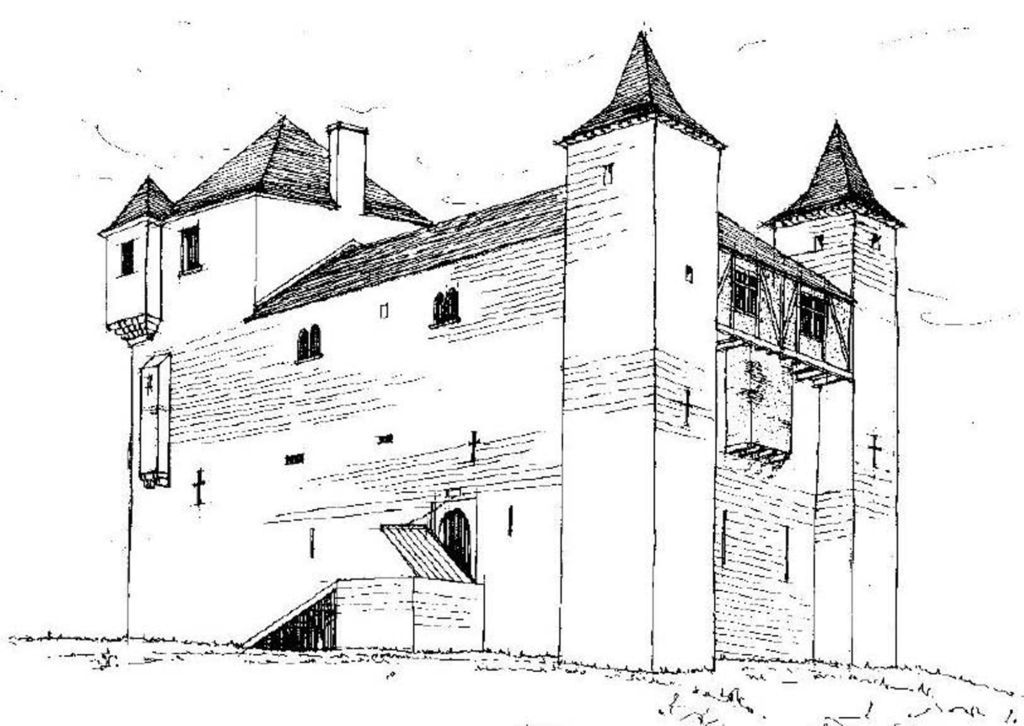

faisait construire le château que vous voyez ici, donc vers 1280. Il prit comme modèle une idée qui flottait alors dans la région, même si je suis un des premiers châteaux de ce type. C’était celle d’une construction modeste, sans place perdue, à la structure claire traduisant ses fonctions : pas de cour intérieure, mais une tour aux murs épais (un peu plus d’un mètre actuel), élevée sur trois étages, à plus de vingt mètres de haut, accolée à un bâtiment allongé terminé par deux tours de guet sur le côté le plus abrupt de la colline. Au-dessus d’un premier niveau (cinq mètres de haut) destiné aux réserves (grains, vins), un étage ouvert sur l’extérieur par des archères sur les quatre faces permettant la défense en cas d’attaque, puis, au-dessus un étage résidentiel avec cheminée monumentale pour la cuisine, chambre « noble » dans la Tour. Cet étage était destiné à l’abbé lorsqu’il venait à Lagardère ou à son représentant. Il était prolongé, au nord, par une « galerie » (un hourd) entre les tourelles, complétant la fonction de guet vers le nord et l’ouest, et surmonté au seul niveau de la tour par un étage supplémentaire permettant le guet vers le sud et l’ouest. Malgré la légèreté des structures, j’étais parfaitement adapté à un poste de défense et de guet, solidement bâti face aux moyens destructeurs de l’époque : les canons n’existaient pas.

Quel était mon rôle ? surveiller l’environnement proche et en particulier l’exploitation des terres agricoles alentours, marquer l’autorité supérieure, de l’abbé, mais aussi du comte plus lointain, constituer un point de défense, certes modeste, à la limite de deux zones bien distinctes : l’Armagnac et la Gascogne au sud, dépendant nominalement de Bordeaux et de son roi-duc ; le Condomois, dépendant d’Agen, au nord, qui alors appartenait au comte de Toulouse.

Le cellérier précise bien qu’il a fait construire le château de Lagardère en pierres. Ce sont ces pierres, pour la plupart que je porte encore aujourd’hui.

Je ne me souviens plus des premiers occupants et des visites d’Auger d’Anduran ou du comte. Je sais simplement que le fils du comte, nommé Bernard est venu en voisin à Justian juste après la mort de sn père (1285) pour régler ses affaires avec ses grands barons. Il y avait sans doute un capitaine et quelques soldats qui assuraient le guet, la protection contre les brigands, le contrôle de l’exploitation des terres.

Les temps étaient déjà « troublés » (y a-t-il des temps qui ne le sont pas ?). Dès la fin de la construction, l’Agenais, donc le Condomois était rendu au roi-duc d’Aquitaine, mais à la suite d’incidents mineurs, le duché d’Aquitaine était confisqué par son suzerain le roi de France (1294) pendant quelques années. Cela, pour moi, n’a rien changé. Un peu plus tard, l’archevêque de Bordeaux, un gascon de la région (Bertrand de Goth) devenait pape. Rome était en révolte, et il siégeait essentiellement à Lyon.

A sa mort, son successeur, gascon lui aussi, de la région de Cahors, s’installait en Avignon. Il y eut alors un vaste mouvement de clercs de la région et l’on a parlé des « papes gascons » qui ont créé de nombreux cardinaux du coin et favorisé leurs neveux. Surtout, le successeur d’Auger d’Andiran a accompli l’ambition de son prédécesseur, par la création d’un évêché à Condom, détaché de celui d’Agen, était devenu le premier évêque de Condom (1317). J’avais moins de quarante ans. J’étais déjà l’objet de tractations : Le château de Lagardère devait-il appartenir directement au nouvel évêque, ou à son chapitre (les chanoines de la nouvelle cathédrale) ? Je fus attribué au chapitre.

Par la suite, la « grande histoire » prend le pas sur la petite :

c’est la guerre de cent ans, déclarée en 1337 par le roi d’Angleterre. Le résultat est que je passe à peu près inaperçu. En fait le conflit a déjà commencé bien avant. Le dernier épisode datait de 1324, avec ce qu’on a appelé « la guerre de St Sardos », mais avait été bref. Les grandes batailles se passent loin au nord : Crécy, en Artois en 1346, Poitiers en 1356. Les mouvements d’armées de la région se limitent à la basse vallée de la Garonne. Ici, on ne s’est presque aperçu de rien.

Certes la vie était difficile pour les paysans, mais comme d’habitude, jusqu’en 1348 où la vague de la peste noire nous est tombée dessus. Dans les villes : Vic, Condom, Auch, Tarbes, ce fut une hécatombe. Jeunes et vieux mourraient en quelques jours, le corps déformé par d’affreux abcès et le souffle court. Mon rôle classique de protecteur des populations ne pouvait pas s’exercer contre ce qui apparaissait comme une malédiction. Mais la campagne a mieux accusé le coup. Puis, malgré quelques retours épidémiques, l’ordre ancien s’est rétabli. Le pays est apparu comme vide : plus, ou si peu de paysans dans les champs désertés, des hameaux, des villages entiers ont disparus. La catastrophe a été suivie d’un sursaut d’énergie étonnant. De nombreuses familles sont venu émigrer dans le coin, où l’on se disputait les ouvriers agricoles à prix d’or (ou presque).

A Lagardère, les hameaux sinistrés se sont reconstitués. C’est à cette époque, je crois, qu’on a mieux exploité les terres dépendant du château. Labourdette, à cinq cents mètres d’ici est devenue métairie principale de la seigneurie, Pébergé (on l’appelait alors puy-bergé (la colline du verger) et Pédané (ancien Padouen, terrain communal) en dépendaient. Un capitaine, envoyé par les chanoines de Condom habitait l’étage « noble » et gérait les affaires agricoles plus que militaires. Je ne me souviens pas que le comte d’Armagnac ait envoyé une garnison, comme il s’en était réservé le droit. Mais, en moins de cent ans les circonstances avaient changé : Il y avait maintenant des machines efficaces pour détruire les murs, même épais comme ici, et surtout la menace ennemie semblait lointaine. Le comte s’appelle alors Jean I, et plus encore que son père Bernard VI s’est rapproché du roi de France. Il est devenu un grand seigneur du midi a hérité du pays d’Eauze, et du comté de Rodez. Mais sa situation internationale est ambigüe : vassal théorique du roi d’Angleterre-duc de Guyenne, pour l’Armagnac, vassal effectif du roi de France pour le comté de Rodez.

La fin d’une guerre qu’on avait peu subie ici, est arrivée en 1360 avec le traité de Brétigny. Il signe la défaite du roi de France, fait prisonnier quatre ans avant. Tout le sud-ouest sous le nom de duché de Guyenne, est détaché du royaume de France et attribué au fils aîné du roi d’Angleterre, le prince Noir. Ce nouveau duc exige la soumission de ses vassaux, dont le comte Jean d’Armagnac, obligé de se soumettre. Mais la levée dans toute la Guyenne de nouveaux impôts pour financer la guerre pousse Jean Ier en 1368, à protester auprès du roi de France, Charles V.…

La guerre reprend, mais le rapport des forces s’est inversé : Jean I avec Du Guesclin pour Charles V reprend petit à petit le contrôle de la Gascogne, sauf Bordeaux et Bayonne. On a vu alors, ici de petites troupes se disputant les terres gasconnes. Surtout, les nouvelles structures militaires sont beaucoup lourdes et efficaces ; et l’effectif des armées est de plus en plus constitué par des mercenaires, recrutés sur place ou ailleurs. Ces soldats de métier vivent « sur l’habitant », même pendant les trêves. Cent ans après la « Peste Noire », ce nouveau fléau s’est abattu sur le pays : destruction du bétail et des récoltes, captures pour obtenir des rançons, destruction des fermes récalcitrantes.

C’est là que j’ai pu être utile, plus que comme centre d‘attaque ou point de défense militaire : à plusieurs reprises, la population des divers hameaux de la communauté de Lagardère est venue s’abriter dans le château lors du passage des troupes diverses…Ce d’autant que les Anglais s’étaient fortifiés dans le puissant château de Lourdes, et dans celui, plus modeste de Mézin, et de là faisaient des expéditions destructrices dans le pays. Ce sont elles qui ont détruit Mouchan, à côté d’ici. J’y ai échappé de peu, sans doute parce que je ne dépendais pas d’un seigneur d’un parti ou de l’autre, mais d’une structure d’église, a priori neutre. Ce n’est qu’en 1383 que les « grandes compagnies » de mercenaires quitteront la région, menées en Italie par le comte Jean III.

Enfin la paix est revenue. Le jeune roi de France Charles VI commence un règne prometteur. Mais dès 1392 apparaissent de premiers signes de folie : il devient incapable de gouverner, et ses frère et oncles se disputent le pouvoir. Le royaume sombre dans l’anarchie en particulier à cause de la lutte sans merci entre le duc d’Orléans et le duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne fait assassiner son cousin germain, le duc d’Orléans, et déclenche une guerre civile. La lutte entre les « Armagnacs », partisans du duc d’Orléans, puis, dans la continuité, du dauphin Charles, et les « Bourguignons » qui vont nouer une alliance avec les Anglais. Le comte d’Armagnac Bernard devient chef du parti, et de 1415 à 1418 dispose des pleins pouvoirs à Paris.

A Lagardère, les troubles et drames parisiens n’ont que peu d’échos. Le comte est loin. Son sénéchal gère le comté qui paraît relativement paisible, même après le traité de Troyes (1420) où le roi d’Angleterre Henri IV devient régent à Paris. Le comte Bernard a été assassiné. Son fils Jean IV reste discret entre Auch et Rodez. Le chapitre de Condom lui doit hommage pour le château et seigneurie de Lagardère selon la tradition.

Mais les petits seigneurs du voisinage s’impliquent dans la guerre. Huit ans après Troyes, Jeanne d’Arc tente de renforcer la cause du dauphin réfugié à Bourges. La plupart sont Gascons, ce qui fait surnommer Jeanne « l’Armagnacaise ».

Enfin à partir de 1450 la « reconquête » s’affirme et le dauphin Charles devenu Charles VII triomphe à Castillon, près de Bordeaux en 1453. Selon les historiens, la « guerre de cent ans » est finie, même s’il n’y a pas de traité de paix.

Pour les gens de Lagardère, c’est le retour à une situation stable, avec une autorité royale, au-dessus de celle du comte, plus présente qu’avant. C’est l’apparition d’un impôt général régulier, la taille (auparavant il était créé pour à des campagnes militaires ou des évènements marquants : captivité du roi, avènement), en plus des redevances locales. C’est par ailleurs aussi l’apparition d’une armée permanente. Le monde change : l’imprimerie apparaît, Constantinople tombe aux mains des Turcs, les bateaux, mieux équipés permettent les « grandes découvertes » avec des circuits économiques qui vont se décaler de la Méditerranée vers l’Atlantique.

Et le château de Lagardère ? Je n’ai pas le souvenir de bouleversements. Mes vieux murs (plus de deux siècles !) tiennent bon. Certes, mon rôle militaire est mineur, quasi nul, et se limite au symbole de l’autorité et à l’administration de la seigneurie. Ma dépendance de personnages d’église me protège contre les incessantes querelles des seigneurs du voisinage, en particulier des différentes branches de la famille de Pardailhan. Il n’y a pas eu de gros travaux, simplement quelques réajustements internes selon les nécessités : échelles et escaliers un peu moins acrobatiques, mobilier renouvelé (lits et coffres essentiellement). La plupart des serviteurs vivent dans la basse-cour, à l’ouest et au sud du château, dans des bâtiments annexes. Le représentant du chapitre et sa famille occupent l’étage supérieur de façon moins spartiate que leurs gardes, au-dessous, mais sans luxe.

Mais dès le début du siècle suivant (le seizième), l’atmosphère change.

Il y a plus de monde : l’hécatombe de la « Peste Noire » a été compensée, et au-delà. L’imprimerie a répandu les livres, devenus moins chers, parmi ceux qui savent lire et ont le loisir et le goût de s’y intéresser : des nobles, les clercs, les gens de justice, des commerçants et bourgeois aisés. De nouvelles idées circulent et se répandent. Certaines veulent bouleverser la vie quotidienne centrée autour de l’église et du seigneur. En Allemagne, avec Luther, elles s’imprègnent d’un fort attachement à la culture germanique. En France, avec Calvin elles sont plus teintées de juridisme. Beaucoup visent à une libération du réseau clérical, en retournant vers un âge d’or évangélique plus rêvé que bien connu. En France cette « Réforme protestante » gagne les lettrés essentiellement des villes. On s’en aperçoit surtout lorsque les éternels conflits locaux d’ambitions rivales sont dépassés par de véritables « coups de mains » protestants pour prendre le pouvoir communal, détruire les statues, images et autres objets religieux vus comme idoles diaboliques, et au besoin assassiner quelques clercs. C’est à Condom, à Vic, à Auch, à Toulouse que les troubles se passent, plus ou moins facilement contrôlés par les autorités. En 1559, le roi Henri II meurt au cours d’un tournoi.

Le nouveau roi François II a quinze ans. Le pouvoir et tenu par la régente Catherine de Médicis, avec la faiblesse attribuée à une femme, qui plus est : étrangère. Dans la province les troubles se multiplient. En 1560, c’est un coup de tonnerre : tout près d’ici, à Nérac, Jeanne, reine de Navarre, mais surtout, par droit d’héritage, entre autres, comtesse d’Armagnac, s’affiche officiellement comme protestante et interdit le culte catholique dans ses terres du Béarn. Tacitement ou non, elle encourage les groupes protestant à prendre le pouvoir dans les villes et villages gascons. La Reine-régente Catherine, bien incapable de la contrer depuis Paris, charge Blaise de Monluc (de Sempuy, un peu à l’est de Condom), de maintenir ou restaurer l’autorité royale dans la région. C’est le retour des méfaits de la guerre, mais plus cruels, car il s’agit d’une guerre civile.

C’est dans ce contexte de « guerre de religion », que même les campagnes deviennent dangereuses. Monluc consolide son réseau familial : ses cousins sont à Mansencôme, à Rabit, à côté du du Mian de Valence, à Lébéron, près de Flaran. La situation s’aggrave en 1569 quand Jeanne d’Albret, réfugiée à La Rochelle, envoie dans le pays le chef militaire Gabriel de Montgoméry pour récupérer ses terres béarnaises confisquées. Parti du Languedoc, il dévaste et massacre sur son passage tout ce qui peut apparaître catholique : églises, couvents prêtres, moines et religieuses, à Saint-Gaudens, Tarbes, Marciac, Sauveterre de Béarn où il triomphe de l’armée royale, puis vers le nord, Eauze, Vic, pour s’installer quelques mois à Condom, afin de « laisser souffler » ses troupes. Ses soldats, en commandos rayonnent autour de Condom : vingt châteaux dit-on sont attaqués, dont Lagardère bien sûr. Il ne faut oublier que j’appartiens à « ces horribles prêtres » de Condom qui font partie, pour les « huguenots », des ennemis déclarés. Ma garnison est faible et apeurée. La basse-cour est envahie, la porte, malgré la barbacane, franchie. Il y a peu à voler, mais le feu est mis, et l’incendie ravage ce qu’il peut. Les poutres sont atteintes, le toit menace de s’effondrer. Les habitants se réfugient où ils peuvent. Heureusement les murs tiennent : bravo aux maçons de Guillaume de Nérac de la fin du XIIIème siècle ! Je ne suis pas le seul. Tout près les « huguenots » comme on les appelle, s’attaquent à la maison du Prat, de Justian, qui n’est pourtant pas un château ! Mais c’est là qu’habite Ramon Desbarats, prêtre de Laubiet, église perdue maintenant dans les taillis tout près d’ici, au sud.

Pour la première fois, je suis devenu une ruine.

Je ne suis pas la seule, A Vic, le toit de l’église s’effondre, à Condom, plusieurs églises sont devenues inutilisables, l’abbaye de est en partie détruite. Même les habitations des chanoines, autour de la cathédrale ont été endommagées. La situation est telle qu’ils doivent vendre de leurs possessions pour restaurer leurs toits. Le choix se porte sur celle qui est la plus éloignée de chez eux : le château de Lagardère. Mais je suis propriété d’église : donc « inaliénable », et sujet noble du roi de France qui doit donner son aval. Le roi accepte, et le château et seigneurie de Lagardère est mis en vente en 1571.

Loin dans le nord, les « politiques » s’agitent et discutent…Une réconciliation est tentée, et le fils de Jeanne d’Albret, futur Henri IV épouse à Paris Marguerite de Valois, soeur du roi, la future reine Margot. La reine de Navarre meurt deux mois avant le mariage. Le roi de France deux ans après. C’est son frère, Henri III, qui lui succède. Henri de Navarre rentre au pays, d’autant qu’il a été nommé gouverneur de Guyenne. Sa jeune épouse reste à Paris.

C’est dans une ambiance qui paraît enfin apaisée que les chanoines de Condom trouvent enfin un acheteur. Je ne dois pas donner un spectacle bien attrayant : je suis bien décati, et on peut voir encore les traces d’incendie. Il ne reste qu’un gardien empêchant les vols de pierres et des restes de meubles…Après beaucoup de discussions, de propositions et contrepropositions, c’est un petit seigneur des environs qui se porte acquéreur le 28 mai 1578 : Pierre de Lavardac. Pour acquérir les château et seigneurie de Lagardère, Pierre de Lavardac doit verser 1142 écus, 2 tiers, 4 sols et 6 deniers, ainsi que quelques terres qu’il possédait près de Condom. Il est difficile de comparer cette somme avec la monnaie d’aujourd’hui, mais elle devrait correspondre à un peu moins de deux cent cinquante mille Euros…

Pour moi, un nouvel âge commence. Mais il commence mal : Je passe d’un propriétaire ecclésiastique adossé au prestige et à la solidité de l’église, à un propriétaire civil, peu argenté, dont la famille, certes est connue dans la région (à Eauze, à Manciet), mais n’est pas des plus prestigieuses. En plus je ne suis guère habitable : il y a de gros travaux de réhabilitation à faire. Lagardère est une petite seigneurie qui peu en droits seigneuriaux et pas énormément en exploitation des terres agricoles. Mais l’atmosphère générale semble favorable : la reine mère est venue en novembre ramener sa fille Margot à son mari, et il y a fête sur fête, d’abord à Auch, puis à Nérac, où les échansons et les poètes s’en donnent à coeur joie jusqu’à la fin de l’année 1578. L’avenir semble ouvert.

Tout change au début de 1584, lorsque le frère et héritier du roi meurt. Le nouvel héritier se trouve être Henri de Navarre, basé à Nérac et maître légitime des pays gascons. C’est la logique dynastique, mais le nouvel héritier est protestant. Comment peut-il être roi de la « fille aînée de l’Église » ? C’est alors que s’affirme un « parti catholique » très agressif, surexcité parfois par certains prêtres fanatiques, surtout à Paris. Il s’élève violemment contre la possibilité pour Henri d’accéder au trône de France, allant chercher ailleurs, en particulier en Espagne, un éventuel successeur de remplacement. La reine Margot quitte son mari et part à Agen. En Armagnac c’est une nouvelle confrontation entre catholiques et protestants qui se joue à Agen, à Lectoure, à Auch, à Vic. Pierre de Lavardac vient de terminer la rénovation de son château. En juillet 1587 il reçoit une lettre du chef local de la ligue catholique, le seigneur de Lamothe-Gondrin qui le convie à venir assiéger avec lui Vic-Fezensac, repris récemment par les protestants. Avant la fin du siècle Vic aura subi au total cinq sièges…

C’est donc juste avant la reprise des troubles que les travaux ont pu avoir lieu

Le nouveau châtelain devait rendre le bâtiment à nouveau habitable, mais aussi l’adapter à son temps et à l’usage qu’il comptait en faire. Tout cela, bien sûr, avec un budget très serré…Je ne pouvais plus tenter de jouer un rôle stratégique et militaire notable (d’ailleurs, malgré l’intention des bâtisseurs initiaux, je ne l’avais guère joué), puisqu’il n’y avait plus de frontière proche et que les nouvelles machines de guerre rendaient dérisoires mes murs et mes archères. Je devenais une résidence d’un seigneur plus classique, au milieu de ses paysans et de ses terres ; mais avec, si possible, un minimum de « confort moderne ». Le modèle du manoir avec tous les moyens de subsistance groupés autour de lui dans la basse-cour était devenu caduc. Il fallait supprimer la basse-cour, reléguer dans les métairies, et surtout, à La Bourdette, l’exploitation agricole utile. Les grands espaces de réserve qui avaient été nécessaires pour engranger les récoltes et préparer le vin, devenaient trop grands.

L’étage « résidentiel » destiné à la famille du seigneur devait être aménagé pour permettre une vie quotidienne agréable selon les critères de l’époque. Il y eut donc des travaux de consolidation et de modernisation.

D’abord, la consolidation. Dans la salle, au nord, le plafond s’était effondré et avait laissé sur le sol, cinq mètres plus bas, des monceaux de gravats. Presque à mi-chemin entre la tour et le mur nord, on construisit un « mur de refend » ouest-est appuyé à ses extrémités sur les murs ouest et est, encore en assez bon état. On n’était plus à l’époque des belles pierres taillées du château initial : on employa des moellons plus banals, mais on y découpa deux portes simples mais élégantes du style XVIème. Ce mur, solide, permit de reconstituer le sol du « premier niveau » en reprenant, lorsqu’il en était besoin les poutres nord sud, appuyées au nord sur les corbeaux, au sud, sur un décrochement de ce mur de refend. C’est lui, aussi qui permit de dédoubler le volume important de l’espace de réserves initial en deux sous-niveaux horizontaux, bas de plafond, mais doublant la surface utile de cet espace. Le même dédoublement a été fait dans la tour, au sud, mais, là, il n’avait pas besoin d’un support supplémentaire. Le reste de la réfection a essayé de reprendre le modèle initial : en particulier dans la restauration des poutres soutenant le toit.

Ensuite, la modernisation. Comment pouvait-on, dans un château moderne, entrer par la seule petite porte ouest, de plain-pied avec l’ancienne basse-cour, maintenant disparue, sans autre protection que son vantail, et donnant maintenant sur une pièce basse de plafond et quasi noire ? Le nouveau seigneur a voulu une entrée « noble ». Il a fait ouvrir une porte à l’est, au soleil levant, permettant d’accéder directement à la partie supérieure de l’ancienne zone de réserve. Cela imposait une nouvelle distribution des pièces : Le nouveau rez-dechaussée était la partie supérieure de l’ancien premier niveau, et avait donc, au-dessous de lui, un sous-sol. Au-dessus, l’ancien deuxième niveau devenait le premier étage, surmonté par un deuxième étage, résidentiel (ancien troisième niveau). La déclivité du terrain permettait ce réajustement, (le sol, à l’est est plus haut qu’à l’ouest). Mais cela ne suffisait pas. La nouvelle porte est au-dessus du sol de deux mètres environ, ce qui permit de la compléter d’un pont-levis, appuyé sur un terre-plein séparé du mur est, et ainsi donner à cette porte un aspect évoquant modestement un « château-fort », mais aussi à protéger le château d’une intrusion intempestive. Pour compléter ce système de protection, on construisit sur l’angle sud-est, au-dessus du troisième niveau (deuxième étage) une petite tour d’angle (échauguette) permettant de surveiller toute approche de la nouvelle porte, et le cas échéant de viser des arrivants malvenus. Cette porte est, donnait dès lors accès à une grande pièce (dix mètres sur cinq environ) éclairée au nord par la partie supérieure des fentes de jour, à l’est, par une autre fente de jour, à l’ouest par une nouvelle ouverture, modeste, creusée dans le vieux mur.

La modernisation de la partie résidentielle (deuxième étage) s’est limitée à l’aménagement d’une cheminée adossée au mur est, devant une ancienne archère, dans la chambre du sud, et au prolongement de la pièce au nord par une galerie surplombant le mur nord, et appendue entre les deux tourelles, et l’installation sur les fenêtres bigéminées de cadres de bois avec des vitres ! Ainsi pouvait-on jouir du magnifique paysage du nord et nord-ouest, mais aussi compléter la fonction de guet des tourelles.

Enfin, un gros problème était celui des « circulations » c’est-à-dire de l’accès aux étages. Le temps des échelles, plus ou moins améliorées était révolu. Au fond (ouest) de la nouvelle pièce d’entrée, on appuya un escalier contre le mur ouest pour accéder au premier étage. Pour aller au-dessus : deuxième étage résidentiel et franchir la hauteur complète du premier étage (quatre mètres cinquante), on installa un escalier en quinconces appuyé au nord sur le mur de refend, au sud sur une cloison plus légère arrimée aux murs est et ouest. On accédait ainsi facilement de l’entrée, aux premier, et second étages. Par ailleurs l’entrée primitive, à l’ouest devenait l’entrée des caves. Par un escalier ouest-est commençant en face d’elle, on parvenait au nouveau rez-dechaussée et au premier étage, rejoignant l’autre système de circulation.

J’avais des « habits neufs », sans bouleversement, au moins de l’extérieur. Mais je changeais d’orientation : je perdais la proximité de l’église pour me tourner vers le « Petit-Jean », le plus gros hameau dela communauté, qui deviendra bientôt le centre du village. Je gardais ma fonction de surveillance, mais perdais ma fonction (théorique) militaire. Je séparais de façon plus nette par des circulations distinctes, la fonction d’accueil, de réception, et celle de service avec les nouvelles caves. J’étais devenu un château du XVIème siècle, bientôt du XVIIème avec son seigneur résidant.

A peine les travaux finis, la guerre reprend. Les seigneurs voisins sont des chefs de guerre : Avec le fils de Monluc, le sire de Pardailhan-La Mothe tente de prendre en juin 1589 la citadelle de Condom, pour la Ligue catholique opposée au roi Henri III considéré comme un renégat pour avoir accepté comme successeur son beau-frère protestant : Henri de Navarre. L’assassinat du roi, le 2 août, augmente la confusion. La même année, à côté de Lagardère, descendant vers la vallée de l’Osse Bernard de Bezolles, chef catholique, attaque le seigneur de Pardailhan-Panjas, chef protestant, faisant une centaine de morts. L’abjuration en juillet 1593 du nouveau roi Henri IV, retournant au catholicisme, ne suffit pas à calmer le jeu. Ce n’est que l’année suivante, après son sacre à Chartres et son entrée dans Paris, que les villes gasconnes le reconnaissent comme roi. Toulouse ne le fera qu’en 1596.

Enfin la paix revient. Mais la situation a évolué. La population qui était en croissance avant les troubles, stagne. Surtout, les petits nobles, comme Pierre de Lavardac voient leurs revenus fondre, car l’inflation, due en particulier à l’afflux d’or venant des Amériques, a miné la valeur des redevances fixes qu’ils reçoivent des paysans. La guerre a profité aux agriculteurs, lorsque leurs champs n’étaient pas dévastés par les opérations militaires, et surtout aux marchands. Ce sont eux qui prospèrent et achètent des biens nobles, accédant ainsi à la noblesse en « vivant noblement ». Beaucoup de familles nobles du XVIIIème siècles sont issues de marchands enrichis de cette époque. Ainsi, une famille de marchands de la région de Cazaubon, enrichie, parvient à la noblesse de robe en passant par l’entrée au parlement de Bordeaux, puis à celui de Toulouse : ce sont les « Labassa », qui achèteront la seigneurie de Maniban. près de Cazaubon. Par ailleurs, les épidémies régulières, appelées « pestes » et les fluctuations du prix des céréales expliquent les phases de disettes familières aux familles rurales.

Pierre de Lavardac n’est pas riche. Lorsqu’il meurt en 1594, son fils Arnaud négocie avec la communauté de Lagardère la constitution d’un cadastre pour préciser l’étendue et la valeur des propriétés. Il fait un riche mariage avec Bertrande de Pujollé, et devient même tuteur de son neveu, le seigneur de Juliac, près de Mauléon d’Armagnac. Mais à sa mort sans enfant en 1615, un inventaire fait au château montre qu’il menait une vie austère, sinon pauvre, avec de nombreuses dettes. Je crois que c’est la première fois qu’un regard extérieur s’intéresse à l’intérieur du château. Il a été demandé par l’héritier désigné par le testament d’Arnaud : le collège des Jésuites, à Auch, représenté par son recteur, Jean de Solanes. Celui-ci a parcouru les pièces, constaté, dès l’entrée la présence du cheval du seigneur défunt et sa réserve de foin. Il est monté dans la salle d’accueil du premier étage, avec sa grande table et ses nombreux sièges. Au-dessus, il a pu admirer la vue vers Mansencôme, le Busca, et au loin Eauze, puis la cuisine avec sa monumentale cheminée et les affaires de Jeanne Blondeau, la servante, et derrière, la chambre seigneuriale au sud, sans doute la pièce la mieux éclairée de l’édifice. Enfin, il est monté au sommet dans le « galetas » où étaient relégués de vieux meubles, en particulier un lit d’enfant… Et dans les caves, après les moissons et avant les vendanges, il ne trouve que des barriques de piquette, et quelques sacs de pois et de blés : le principal est engrangé à La Bourdette, la métairie la plus proche. Bien sûr, il n’y a ni maïs, ni haricots, denrées exotiques, non encore familières aux paysans du pays.

Au total, le recteur refuse l’héritage grevé de trop lourdes dettes et retourne à Auch. C’est finalement la soeur du défunt, Alix, qui hérite du château, mais, au bout de deux ans, en 1617, elle ne peut faire face aux dépenses, et, malgré son attachement à Lagardère, elle doit le mettre en vente.

1617, Cette date marque pour moi un changement considérable.

Je n’ai eu, finalement que pendant trente-sept ans, un seigneur de Lagardère vivant sur place, et faisant vivre directement son château et sa seigneurie. Après la mort d’Arnaud de Lavardac, les différents seigneurs de Lagardère sont devenus de plus en plus lointains, pris par d’autres intérêts, grands seigneurs à Toulouse et à Paris. C’est Jean de Maniban, du parlement de Toulouse qui achète le château en 1621. Son intérêt s’explique par sa proximité : il a hérité de sa mère le petit château du Busca, bien plus modeste que l’actuel, sur la communauté de Mansencôme, et semble y avoir été attaché. Il achète le château de Lagardère pour trois mille deux cents livres (qui semble correspondre à deux cents mille Euros). Malgré les travaux des Lavardac, la seigneurie et le château ont perdu de la valeur, ou du moins n’en ont pas gagné. C’est pour Maniban une bonne opération, d’autant qu’il se fait prêter intégralement la somme par un voisin vivant près de Valence : Philippe de Pins d’Aulagnères. Les conditions sont que le seigneur de Pins pourra disposer du château et de ses droits jusqu’à ce que Jean de Maniban, ou son fils lui remette la même somme ! Philippe de Pins est venu habiter le château, plus vaste et prestigieux que sa maison d’Aulagnères, au moins de temps en temps. Il va même intenter un procès à la suite du vol d’un sac de blé, en 1629…Et puis, en 1630, le fils de Jean, Thomas de Maniban lui remet la somme convenue, et reprend possession du château et seigneurie de Lagardère.

De 1630 à 1791, la famille de Maniban restera propriétaire de Lagardère, mais qu’est-ce que je représente pour eux ? Je suis un de leurs nombreux châteaux de l’Armagnac ou du pays Toulousain. Je ne représente qu’une de leurs sources de financement, et pas une des plusimportantes. Dès la prise de possession de 1630, je suis loué : ont dit alors « mis en afferme » à un paysan, gros propriétaire : Pierre Deprix, de Las Tachoires, à Justian, pour la somme de 1440 livres par an, soit à peu près vingt-cinq mille euros. Je vais ainsi être l’objet de contrats de location, en général de six ans, éventuellement renouvelables, où le locataire vient habiter le château s’il le désire, exploiter les terres et la métairie de La Bourdette, les droits féodaux et la tuilerie à cinq cents mètres au sud.

Mais rapidement, vers 1635, le seigneur de Maniban « prête » le château à un ami, le chevalier Joseph Lamarque, de Sos, accusé d’avoir tué un adversaire, sans doute en duel, interdit. Joseph Lamarque se cache à Lagardère, puis disparaît en Italie, alors que son épouse, Anne Garnier gère la seigneurie pendant encore quelques années.

Dans ces années, Thomas, qui est avocat général à Toulouse et va devenir président à mortier au Parlement, ne se désintéresse pas de Lagardère. Il est attaché à son petit château rural du Busca où il vient régulièrement éviter si possibles les étés suffocants, chauds et humides de Toulouse. En 1638, en passant à Lagardère, il apprend que la communauté est en pleine difficultés : la guerre a été déclarée en 1635 à l’Espagne, dans le cadre de la guerre de trente ans, et il y a des émeutes fiscales près de Marciac. Les troupes acheminées vers la frontière, sont logées chez l’habitant. Les différentes communautés sont solidaires et doivent contribuer aux frais. Lannepax, qui doit héberger les soldats réclame l’aide de Lagardère, sans succès. Elle capture un troupeau de boeufs de Lagardère en gage et représailles. Thomas de Maniban fait rendre le troupeau et apaise le conflit.

Il continue sa politique de « mises en affermes », puisqu’en 1639, c’est le château du Busca qu’il loue ainsi avec ses métairies. Un peu plus tard, il change d’avis, puisqu’il transforme ce petit château en un grand édifice de plaisance aux nombreuses fenêtres (on disait « au château de Maniban, il y a autant de fenêtres que de jours dans l’an »). Les travaux sont terminés en 1649, et ce nouveau château prend le nom de Busca-Maniban. Mais à Lagardère : pas de travaux de rénovation depuis la fin du siècle précédent, plutôt l’entretien irrégulier de locataires successifs, au moindre coût possible… Plus tard, c’est François Cuigneau, « bourgeois » d’Ascous, qui est « fermier de Lagardère », puis Pierre Liard, « négociant », fils d’un notaire, de Bezolles. La famille Liard habite le château jusqu’au début du XVIIIème siècle où Bertrand Liardest appelé « seigneur de Latapie », habitant la Salle de Lagardère. Pendant un peu plus d’un siècle c’est donc une famille bourgeoise locale, à prétention aristocratique qui a habité ici. Pendant ce siècle, j’ai vu défiler ces membres de la bourgeoisie locale aisée, comprenant des notaires, procureurs, chirurgiens, négociants, qui, ne pouvant encore se prétendre « nobles », louaient des résidences aristocratiques en plus ou moins bon état : la notion du « vivre noblement » ayant eu un rôle important dans l’anoblissement de certains de leurs pères.

Le « vrai » seigneur est, jusqu’à sa mort en 1651, « Thomas de Maniban, seigneur et baron des baronnies de Maniban, Eauzan, Larroque-Fourcès, Ampeils, Lagardère, Le Busca, et autres lieux, conseiller du roi en ses Conseils, avocat-général en son Parlement de Toulouse… ». Son fils, Jean-Guy, moins brillant que son père à Toulouse, bien qu’avocat-général puis « président à mortier », s’occupa activement de ses domaines gascons : il acquiert Mansencôme, Tilladet, rénove le château de Maniban, près de Cazaubon, et en 1674 fait faire au château de Mansencôme les réparations nécessaires. Mais pourquoi pas à Lagardère ? Il venait pourtant régulièrement dans son château tout neuf du Busca-Maniban tout proche. En 1681 il est fait marquis par le roi. C’est lui qui a installé François Cuigneau ici, avant Pierre Liard.

Il meurt en 1707, et c’est son fils Jean-Gaspard qui devient « marquis de Maniban, de Campagne et d’Ayzieu (près d’Eauze), seigneur de Cazaubon, Labastide d’Armagnac, Toujouse et Monguilhem, comte d’Eauze, et dans le haut-Armagnac, seigneur du Busca, Ampeils,Lagardère, Mouchan, Cézan, Tilladet, Valence, et autres lieux…». Jean-Gaspard poursuit une grande carrière à Toulouse : en 1722, à 36 ans, il est nommé par le roi premier président du Parlement de Toulouse. C’est un grand seigneur résidant essentiellement dans son château de Blagnac, près de Toulouse, mêlé aux complexes intrigues et affaires juridiques et politiques tant à Toulouse qu’à Paris. C’est en préparant le retentissant procès des Jésuites, à Toulouse, qu’il meurt le 1 septembre 1762. Sa fille Marie-Christine, marquise de Livry, hérite de ses biens du Haut-Armagnac.

Ici, la situation est moins brillante. Le château est en mauvais état, mais les « fermiers » se gardent bien d’y dépenser la moindre somme ! La toiture se dégrade, et il y a des fuites. L’entretien se relâche. C’est ainsi que vers 1710, Jean-Pierre Liard, « fermier » de Lagardère délaisse le château et va habiter Bezolles. En 1733, c’est Joseph Pérès, parent des Cuigneau, qui devient « fermier » de Lagardère, mais il habite Bezolles, au hameau de Pérès, proche d’ici. Il en profite pour acheter à la marquise la métairie de Pébergé avec des terres autour, et à construire à la place de l’ancienne ferme une belle maison avec pigeonnier, où il va s’installer avec sa famille.

Je n’ai plus comme habitant que les derniers domestiques : le 4 juillet 1755, Bernard Boyer, journalier, rédige son testament ici. C’est le dernier acte officiel qui se rédige au château. Après, l’organisation reste confuse dans mon souvenir : le « fermage » est attribué en 1771 à un groupe de quatre notables paysans : Mathieu Cazenave, de Condom, Jean Buzet du Mian de Valence, Joseph Dasté, de Pellerey, et Jean Ardit de Petit-Jean. Seuls les deux derniers habitent Lagardère, mais je ne suis plus qu’une grande bâtisse impropre à un habitat de confort, sinon aristocratique.

Une tentative est pourtant faite pour rentabiliser l’édifice : le transformer en boulangerie pour les « fermiers » concernés, et éventuellement d’autres. C’est ainsi que la « pièce d’accueil » du premier étage est agrémentée de placard muraux et de fours creusés dans le mur nord et abrités par la galerie supérieure. Ce qui aggrave encore la situation, c’est que l’héritière du marquis Gaspard de Maniban, sa fille Marie-Christine délaisse complètement ses domaines du sud. Elle est marquise de Livry, dans la région parisienne, son mari, ancien colonel est « premier maître d’hôtel » du roi àVersailles, c’est-à-dire qu’il doit gérer le fonctionnement du château royal. Le couple vit dans un appartement du château de Versailles, avec un « pied-à-terre » dans celui de Marly. Elle demande à son représentant à Polignac (sur Gondrin) Guillaume Lago de s’occuper de ses possessions du haut-Armagnac. Il n’est vraiment sollicité que lorsqu’il faut vendre pour envoyer de l’argent à Paris. La marquise de Livry devient veuve en 1758. Elle va continuer à avoir une vie mondaine et en particulier intellectuelle avec fréquentation des salons, et correspondance littéraire, mais elle va s’installer à Paris, rue de l’Université, et passer l’été dans sa maison de Soisy-sous-Etiolles. Je ne crois pas qu’elle soit jamais revenue en pays d’Armagnac.

Je n’intéresse plus personne. Je suis une grande carcasse vide, de plus en plus fragile, qui ne vois que, de temps en temps, un domestique venu chercher une babiole, ou se dissimuler pour un temps. Bien sûr, la marquise de Livry a de plus en plus besoin d’argent. En 1774, elle vend Toujouse et Monguilhem., puis des métairies dépendant de Mansencôme et de Mouchan. En 1780 le château du Busca est vendu au comte de Faudoas, mais l’acheteur ne peut payer et doit rendre le château…Ce n’est qu’en 1803, à peu avant sa mort, très âgée, qu’elle le vend au docteur Rizon. Et en 1791 c’est le château de Lagardère, avec ses dépendances qui est vendu à Jean Délas, de La Bordeneuve.

Mais qu’est-ce qu’a acheté Jean Délas ? Une masure, ainsi que le définira le cadastre napoléonien quelques années plus tard. Mais, pour lui, il s’agit surtout des terres et une métairie importante : La Bourdette, tout près de chez lui.

Et qui est le nouveau propriétaire : Jean Délas ?

Il a un nom qui n’est pas rare dans la région, c’est pourquoi on précise « de la Bordeneuve ». Le premier Délas connu de cette famille, Bertrand, à la fin du XVIIème siècle, habite un hameau de la communauté de Lagardère, aujourd’hui disparu : Jouicot, abréviation de Jouanicot (le petit Jeannot), à environ un kilomètre au nord-est du château. Il est domestique, muletier du marquis au château du Busca-Maniban. Il a pu acheter quelques terres à Jouicot. Son petit-fils François, a « pris en afferme » la nouvelle métairie de la Bordeneuve, fondée par la famille Cuigneau, qu’il va réussir à acheter, et qui, plus tard, à cause de lui, sera appelée « Mulé ». Jean est son deuxième fils, né en 1749. Son frère aîné, François, lors de la constitution des communes à partir de 1790, devient le premier maire de la nouvelle commune de Lagardère. On raconte que c’est lui qui a mis fin à la peur qui rodait autour de l’hôtellerie de Bezolles, sur la crête, au carrefour des routes Vic-Valence et Eauze-Castéra, à cause d’un brigand espagnol qui dévalisait et parfois tuait les voyageurs. La carrefour est appelé maintenant « à l’Espagnol »…A sa mort, c’est sa fille Catherine qui a hérité de la métairie de La Bourdette, son fils François a eu d’autres terres , dont le « camp de la salle », où je suis, désormais déshabité.

Vus de mes tourelles, les évènements « révolutionnaires » ne m’ont pas bouleversé. En dehors des discours assez verbeux tenus dans les villes, et surtout de l’achat de la part des bourgeois aisés des « biens nationaux », c’est-à-dire des domaines de l’église et des émigrés, rien n’a vraiment changé. La marquise n’ayant pas émigré, il n’y avait pas de « bien national » sur la commune, et les gros propriétaires étaient les Pérès, à Pébergé et les Délas, au Mulé. Il y avait aussi, certes, les Soulès, bourgeois de Valence qui avaient un assez vaste domaine autour du Hillet, leur ancienne métairie. Les autres « Lagardérois », comme auparavant, ne possédaient qu’un peu plus d’un hectare, en moyenne,et travaillaient chez les plus riches comme « brassiers » (ouvriers agricoles).

Quant à moi, sous la pluie, les vents, le froid d’hiver et la chaleur de l’été, je me dégradais de plus en plus. Le pont-levis relevé de la porte est, à moitié disjoint, ne fermait plus grand-chose, et par mesure de sécurité plutôt que crainte de vol, on a muré grossièrement la porte qu’il était sensé protéger. Les grosses fuites du toit, de véritables trous, parfois, avaient laissé tomber des tuiles sur le sol du deuxième étage, qui s’est en partie effondré : les tomettes et gravats se sont accumulés sur le sol des caves. Je n’étais plus une masure, mais devenais une ruine. Certes, mon homologue proche de Valence, le château du Tauzia était dans un état pire que le mien, il était abandonné depuis la fin du XVIème siècle. Mais pourtant, dans le village, de nouvelles maisons, parfois remarquables comme au Hillet, à Pédané, à Pellerey étaient apparues. Mais pour mon propriétaire François Délas, fils de Jean, que pouvais-je être ? Une demeure ? j’étais beaucoup trop vaste pour sa famille : une épouse et une fille, et il avait préféré s’installer à Lartigau. Un vestige historique à rénover pour l’honneur ? Je crois qu’il n’y a jamais pensé, et d’ailleurs, il n’en avait bien sûr pas les moyens. J’étais plutôt un tas de pierres mal placées dans son champ. C’est sans doute dans cet état d’esprit qu’il me vendit en 1844, avec ce champ.

L’acquéreur était Édouard Dupin, de Condom. C’était un notable, d’origine aristocratique béarnaise authentique : les seigneurs de La Fourcade. Ils avaient surtout vécu près de Layrac, à côté d’Agen, où ils avaient acquis la seigneurie du Pin. Ils s’étaient ensuite établis près de Condom et avaient acheté les ruines du château de Tauzia, ce qui leur permettait de s’intituler « seigneurs du Grand-Tauzia ». Mais dès 1789, ils portaient officiellement le nom de Dupin, ou de Dupin de La Forcade. Le frère aîné, sous la Restauration avait repris le titre de « seigneur du Grand-Tauzia ». Jules, le cadet, vivait à Valence où il avait épousé Hélène Soulès, d’une ancienne et riche famille bourgeoise de la cité. Leur fils, Édouard, né vers 1800, avait hérité de sa mère la métairie du Hillet, à Lagardère. Lors de son mariage en 1833, Édouard Dupin de La Forcade s’installe au Hillet qu’il a fait entièrement rénover. Il achète les terres voisines et en particulier l’ancienne tuilerie seigneuriale. Il devient maire de Lagardère en 1838. Pourquoi a-t-il acheté le château ? Est-ce pour vouloir détenir, comme son cousin du Tauzia un château qui fut prestigieux ? Étant maire et riche, s’est-il considéré, tacitement comme un nouveau « seigneur de Lagardère », sujet de Louis-Philippe, roi des Français ? On ne sait pas, mais jusqu’à sa mort en 1878, il n’eut pas la moindre velléité de restaurer, ou même de consolider le château, ou de limiter sa destruction. Il n’y a rien fait. Le toit finit par s’effondrer, éventrant les étages sous-jacents, ou ce qui en restait. Seules les tourelles nord gardèrent une partie de leurs toitures, ce qui paraissait bien dérisoire.

Était-il abonné au journal « le Siècle » ? Peut-être. Il a pu alors lire avec autant de passion que bien d’autres lecteurs, jusqu’à présent, le feuilleton paru régulièrement du 7 mai au 15 août 1857 et intitulé : Le Bossu. Son héros était Henri de Lagardère simple maître d’arme dans le Paris de la régence, dans le temps brillant et corrompu, du début du XVIIIème siècle. Et plus tard, il a pu se demander si ce fameux héros n’était pas né ici, et n’avait pas débuté sa glorieuse épopée en « montant » à Paris, comme petite main, dans l’équipage du marquis de Maniban venu, en 1707, y épouser la fille du premier Président Lamoignon, du Parlement de Paris…

C’est vers 1890, qu’un érudit agenais, Philippe Lauzun, vivant à Valence sur Baïse, s’est intéressé à moi. C’est un des fondateurs de la Société Archéologique du Gers, et il a cherché à connaître, ou mieux connaître les châteaux de la région. En 1894, il fait paraître dans la « Revue de Gascogne », une monographie du château de Lagardère, avec des photographies qu’il a prises lui-même. On peut y voir que je n’ai pas beaucoup changé depuis cette époque, sinon que j’ai perdu le dernier lambeau de toit accroché au sommet de la tourelle nord-est. Cela m’a permis d’être mieux connu d’un petit cercle « d’intellectuels », mais n’a en rien modifié mon sort.

Henri Dupin de La Forcade, fils d’Édouard, fut lui aussi maire de Lagardère, à la chute de l’Empire, de 1871à 1881. Il n’a pas laissé un très bon souvenir, ni auprès de ses administrés, ni dans sa famille. Veuf avec un enfant, il s’est remarié avec Marie Talazac, bien dotée, mais s’est plus tard séparé d’elle, et je suis devenu la propriété de Marie Talazac.

Le château était une ruine, certes, mais régulièrement entretenu pour éviter l’envahissement végétal les chutes et vols de pierres, les accidents. La seule porte accessible, celle du mur ouest restait fermée. En 1920 Marie Talazac a vendu le terrain et le château à François-Florentin Déauze, d’une vielle famille de Lagardère, forgeron avisé, inventeur, qui s’était fait construire une belle maison tout près du village. A sa mort, vers 1935, il laisse ses possessions à sa servante Hermance Tardieu et son mari Jean Siméon Bruchaut qui se sont installés dans la « maison Déauze ». Depuis plusieurs années c’était eux qui s’occupaient des propriétés, et je ne présentais aucun intérêt pour eux.

C’est alors que la nature reprit ses droits. Herbes et arbustes envahirent le sol, pourtant constitué essentiellement d’affleurements d’argile. Un figuier parut se plaire dans la partie nord de la salle. Hiboux la nuit, pigeons le jour furent les seuls nouveaux habitants visibles. Le lierre a commencé à escalader les murs. Malgré les interdictions, les enfants venaient jouer dans les vielles pierres en escaladant la porte. Un jour un chien est tombé dans le puits, proche de l’escalier de refend. Jean Bruchaut l’a fait combler. Il a convenu avec un entrepreneur de démolition de lui vendre les pierres des murs restants. Mais celui-ci a vite constaté que mes murs étaient en fait constitués de parements de pierres de taille enserrant des moellons plus ordinaires. Le marché ne s’est pas fait. C’est à cette époque (il y-a-t-il un lien ?) qu’une demande a été faite de classement comme monument historique. Est-ce une dernière démarche de Philippe Lauzun avant sa mort en 1920 ? Le château de Lagardère est devenu monument historique le 12 septembre 1922, ce qui, a priori, le préserve de toute agression volontaire intempestive…

Le temps est passé, morne et indifférent. J’étais presqu’entièrement couvert de lierre, et le passant pressé ne faisait pas attention à une ruine certes imposante, mais presqu’invisible. Pourtant, j’ai appris, plus tard, que plusieurs voyageurs, passant par ici, étaient surpris et un peu émus par ce château abandonné au flanc du coteau, sombre ruine au coeur d’un paysage plein de charme et de joie.

1992 a été pour moi une année déterminante.

Vincent Lauron, entamait la troisième année de son mandat de maire de la commune. La culture de la vigne s’étendait plus que jamais, avec succès, sur la surface du village, mais la population continuait à diminuer : un peu moins de soixante habitants ! Et puis, parmi les promeneurs qui s’aventuraient jusqu’à mes murs, franchissaient avec difficultés parfois la porte encombrée, et exploraient sous les épines mes entrailles en morceaux, il y a eu une vraie rencontre : un certain Jean-Jacques Lagardère en a été bouleversé.

C’était un jeune employé municipal de la mairie de Pau, dont la courte vie était déjà chargée d’épreuves. Il avait eu au début de l’année un très grave accident qui lui avait imposé une longue hospitalisation. Progressivement il avait réussi à en émerger avec courage, et, en parcourant le pays, essayait de combattre l’ennui d’une convalescence désoeuvrée. Après sa découverte du château de Lagardère, retourné à Pau, il s’est mis à méditer sur ce monument en péril qui portait son nom. Il portait aussi le nom d’un héros de roman familier à la plupart des jeunes, qui dans les pires épreuves avait réussi à se relever et triompher d’un destin d’allure inexorable. Le 4 juin, grâce au Minitel de l’époque, il recueille les adresses des Lagardère ayant le téléphone et leur envoie une lettre qu’il avait ronéotée à la mairie de Pau. Il exprime sa passion pour ce château, le devoir des « Lagardère » de le préserver et si possible de le relever. Pour cela, il appelle à l’union. Confiant dans la suite, il fonde à la préfecture de Pau l’Association « La Botte de Nevers », qui deviendra plus tard « l’Association Lagardère ». A la fin de l’année, deux cents Lagardère, environ étaient venus adhérer à l’association ! Une assemblée générale lui donna un bureau, des objectifs, mais, évidemment, pas d’argent autre que les maigres cotisations de ses membres. Enfin, deux ans plus tard, le 2 juin 1994, grâce à l’appui du maire, l’association achetait à Jean Bruchaut, pour un prix modeste, la parcelle cadastrale sur laquelle s’élève le château.

Depuis 1994, tout a changé. D’abord, ce furent des séances de « débroussaillage » qui permirent de dégager les pierres et de laisser voir le château. L’association propriétaire avait dès sa prise de possession une lourde responsabilité vis-à-vis des visiteurs éventuels : la protection contre les chutes de pierres ou les accidents de personnes.

Comme le bâtiment est inscrit à l’inventaire des monuments historiques, tous les travaux à entreprendre doivent être étudiés et acceptés par l’état (la direction régionale des affaires culturelles : DRAC, de Toulouse) qui peut alors accorder des subventions. Il y a donc eu des études architecturales, en particulier une, en 1995 (Christian Corvisier) qui a permis de comprendre une grande partie des étapes de sa construction. Puis il y a eu des tranches de travaux successives dont le but ne pouvait encore être une restauration, mais seulement une consolidation du présent. En fonction des finances disponibles (cotisation, subventions, dons) les différents murs ont ainsi été sécurisé. Les tourelles ont été reprises avec leurs toits : identique à celui d’origine, pour la tourelle nord-est, analogue à ce qu’elle était devenue : un colombier au XVIIIème siècle, pour la tourelle nord-ouest. Les travaux n’ont pu être réalisés que par tranches successives, environ tous les deux à quatre ans. Au total, jusqu’en 2021, 600 000 euros environ ont été dépensés pour ces travaux.

On peut espérer bientôt un début de restauration. Mais comment naviguer entre la froide réalité budgétaire et l’utopie nécessaire ? Je fais confiance à l’association qui persiste et signe dans un engagement fidèle. Jean-Jacques Lagardère, mon ami, s’est réjoui de contempler le début de ma transformation. Il est mort, épuisé en 2011, et repose dans le petit cimetière qui entoure l’église et que je surveille, affectueusement, depuis mes murs rénovés.