Pour goûter et comprendre

Il suffira de prendre

Quelques instants pour lire

Ces lignes sans délire :

Quoi de mieux, de plus sage,

Que d’ouvrir à la page

Un petit dictionnaire

Pour aimer Lagardère

A

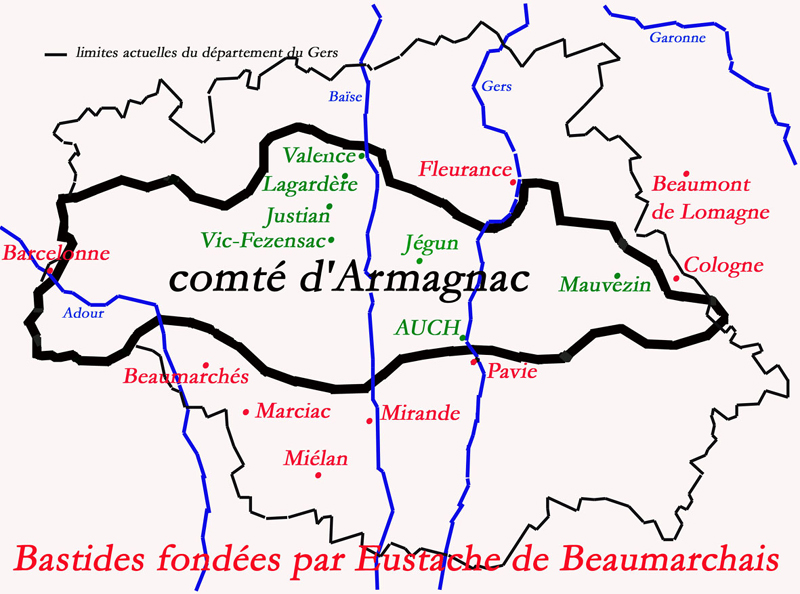

Armagnac

C’est un alcool, bien sûr, à déguster à la fin d’un bon repas gascon… Mais c’est d’abord un « pays ». De loin, c’est tout le département du Gers qu’on appelle Armagnac (c’est le premier nom qu’il reçut, à sa création en 1790), mais localement, c’est l’ensemble Armagnac Noir, Armagnac Blanc et Ténarèze, appellation contrôlée depuis le début du XXème siècle.

C’est un vieux « pays ». A l’origine (sixième siècle ?) une grande propriété accordée à un dignitaire wisigoth ou franc du nom d’Herman (Armand !), autour de Nogaro. Un peu plus tard un comté donné à un cadet des ducs de Gascogne, tristement nommé Bernard « le Louche ». La lignée des comtes d’Armagnac reste discrète, mais parvient, par héritage à acquérir le comté voisin, de Fezensac, autour d’Auch et de Vic-Fezensac. Mais le comte n’est que l’un des nombreux seigneurs, quasi indépendants, qui se partagent l’ancien duché de Gascogne. Mais l’atmosphère change au XIIIème siècle, la présence à Bordeaux du représentant du roi d’Angleterre, fils d’Aliénor, devenu duc d’Aquitaine ; et celle à Toulouse du représentant du roi de France dont le frère, Alphonse, a hérité du comté de Toulouse.

En 1245, le comte Bernard VI meurt sans enfant. La guerre ne parviendra à départager les prétendants que dix ans plus tard. C’est Géraud V (Gérard en gascon), cousin proche du dernier comte qui est enfin reconnu comme comte d’Armagnac. Il va rendre hommage au roi d’Angleterre Henri III, de passage à Bordeaux, mais aussi à Toulouse, au sénéchal du roi de France, pour une partie de ses possessions …Sous cette surveillance plus ou moins étroite, il doit se défendre contre ses voisins. Pour cela, il crée des villes nouvelles (bastides), en particulier Valence sur Baïse, cherche l’appui d’autres voisins (vicomte de Béarn, comte de Comminges, abbé de Condom) et à renforcer son pouvoir sur ses frontières fragiles, en particulier le nord où Valence et Mouchan sont ses postes avancés. C’est dans ce cadre qu’il donne la seigneurie de Lagardère à l’abbé-seigneur de Condom, à charge d’y construire un nouveau château. (voir naissance).

Les successeurs de Géraud vont poursuivre et consolider la puissance des comtes : son petit-fils, Jean I, conseiller écouté du roi de France, a acquis Eauze, Lectoure, et est devenu comte de Rodez. Il « marie sa fille » au fils cadet du roi, le duc de Berry. Un siècle plus tard, Bernard VII, chef du parti « Armagnac » qui défend le duc d’Orléans et le roi légitime contre les « Bourguignons » de Jean sans peur, devient connétable de France, dans la guerre contre les Anglais, avant d’être assassiné à Paris en 1418. Son descendant direct, Henri IV, qui est, entre autres, comte d’Armagnac, devient roi de France en 1489.

B

Basse-cour

Non, il ne s’agit pas de volailles avec leurs plumes, leurs cris, et les saletés qui vont avec… La « basse-cour » dans un château, c’est l’espace qui se trouve au bas des murailles, à l’extérieur, et où se déroule une bonne part des activités domestiques. Classiquement on y trouve une partie des cuisines, pour limiter le risque d’incendie dans le château lui-même, une étable, une écurie, et pourquoi pas, les volailles et leurs dépendances. A Lagardère, il ne reste rien, sinon, un terrain à peu près plat, entre le mur ouest et le talus qui borde la route. C’est la seule partie où le sol est horizontal sur le site. Au XIème siècle, c’était la zone la plus vaste du domaine, situé sur une « motte » artificielle, venant surélever, ou égaliser le terrain, clos par une haute palissade défensive et entourant « la tour », élément principal, en bois. A Lagardère, il y eut très probablement à cette époque une tour en bois et sa basse-cour. Quand, au XIIIème siècle on a construit le château en pierres (les textes insistent sur ce matériau), on a conservé la basse-cour bordée de murs ou de palissade. C’est pour cela qu’on a laissé une porte, point de faiblesse, au rez-de-chaussée. Avant les travaux de consolidation récents, on pouvait voir sur l’angle sud-ouest du château quelques encoches, indiquant l’appui de constructions annexes, en bois ou en terre.

Sur le mur ouest, à gauche (au sud) de la porte, on voit encore, à trois mètres du sol, que les pierres ont été creusées pour y fixer d’autres constructions, et, au -dessous, un système de fermeture par épar, dernier vestige d’une porte perpendiculaire au mur actuel, sans doute dépendante d’une construction annexe, protégeant la porte. Dans les châteaux « classiques », il pouvait y avoir une « haute-cour », entre murailles et donjon. Mais une caractéristique du modèle suivi à Lagardère (voir château gascon), est l’absence de cour intérieure.

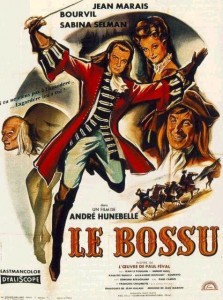

Bossu

Pour certains, le nom de Lagardère évoque d’abord « le Bossu » : des lectures et films d’aventure de « cape et d’épée » qui ont eu un très grand succès. Le héros, enfant trouvé plein d’astuce, de courage et de générosité, Henri de Lagardère, est pris dans un tourbillon d’intrigues complexes, où, à son corps défendant, il protège une enfant, Aurore de Nevers, contre les attaques sournoises, violentes, et puissantes d’un cousin, le duc de Gonzague, assassin de son père. L’intrigue se déroule dans les Pyrénées, en Espagne, sur les routes de France et surtout à Paris, au début du XVIIIème siècle, au temps de la Régence, entre les règnes de Louis XIV et de Louis XV. Vers la fin de l’histoire, Henri de Lagardère, acculé, se déguise en bossu, hantant les milieux financiers de la première tentative (ratée) de papier-monnaie, de Law’s en 1720. Il triomphera dans une scène spectaculaire, où il confondra son adversaire en révélant ses mensonges.

L’auteur est un breton, avocat sans cause devenu journaliste, Paul Féval, qui poursuit la veine d’Alexandre Dumas. Il va devenir très vite célèbre lorsqu’il fait paraître en 1857, en feuilleton dans la presse, « le Bossu ». Il écrira ensuit un nombre considérable de romans historiques ou de fiction pure, se déroulant principalement en Bretagne, ou en Grande-Bretagne. Personne n’a pu savoir pourquoi l’auteur a choisi ce nom pour son héros. Jamais il ne fait allusion à un village ou un château de Lagardère.

Chacun peut donc compléter l’histoire et résoudre l’énigme. Et pourquoi, le jeune Henri ne serait pas né à Lagardère dans les dernières années du XVIIème siècle, ce qui expliquerait son nom qui peut signifier : « venant de Lagardère » ? On sait qu’en 1707, le seigneur de Lagardère, Gaspard de Maniban va épouser à Paris Christine de Lamoignon, de haute noblesse de robe, et va quitter la Gascogne en grand équipage, avec, sans doute, dans sa suite, des domestiques parfois très jeunes, (peut-être Henri ?), qui vont découvrir Paris. En 1715, Lorsque naît La fille du couple : Marie-Christine de Maniban, future marquise de Livry, Henri, serait revenu à Paris, et aurait poursuivi sa carrière de maître d’armes avec ses épreuves et ses succès. Pourquoi pas ?

C

Cellier

Le premier niveau du château, rez-de-chaussée, au XIIIème siècle, correspondait comme dans la plupart des châteaux de la région à une « zone de réserve » ou cellier : pièce ou secteur affectée à la conservation des provisions. C’était un grand espace constitué d’une pièce de huit mètres sur huit environ, à la base de la tour, et d’une de quinze sur huit dans la « salle », au nord de la tour. Cette pièce devait avoir un ou deux gros piliers sur son axe nord-sud central pour supporter des poutres maîtresses est-ouest sur lesquelles venaient les poutres classiques nord-sud. La hauteur était de cinq mètres environ.

Le cellier est essentiellement une cave à vin. Le vin, breuvage emblématique de la tradition agricole, est aussi une boisson chrétienne nécessaire à la célébration de l’eucharistie, et joue pour cette raison un rôle fondamental dans l’alimentation médiévale.

A Lagardère, le site est humide, en particulier au sud, ou le sol touche l’argile. La porte, relativement grande, permettait le transport de tonneaux. L’évier au sol contre le mur nord permettait l’entretien de la vaisselle du vin, et à ce niveau, l’éclairage par les grandes fentes de jour, permettait ce travail dans de bonnes conditions. La partie sud, plus humide et moins bien éclairée devait être plus destinée à entreposer les tonneaux.

La consommation de vin et d’autres produits de la vigne est constante dans l’approvisionnement des châteaux du sud-ouest. La production viticole est ancienne. Son importance économique croît fortement à partir du XIIe siècle, avec le développement des relations maritimes avec l’Angleterre et l’Europe du Nord.

La restructuration de la fin du XVIème siècle, va partager cet espace en deux étages horizontaux, de deux mètres et demi de haut environ, tant dans la « salle », que dans la tour. L’inférieur, alors qualifié de caves reste réservé au vin. Le supérieur reste grenier dans sa partie sud, au niveau de la tour, mais ailleurs est intégré au reste des « pièces à vivre » avec la nouvelle porte, ouverte à l’est.

L’inventaire de 1615, fait en septembre, donc avant les vendanges, ne montre dans les caves que quelques tonneaux, contenant du vin « dont du tout gâté », et à l’extérieur, à la base du mur nord, sous la galerie « un pressoir démonté »…Au-dessus, il situe le cheval du seigneur, près de la porte, et les grand et petit greniers.

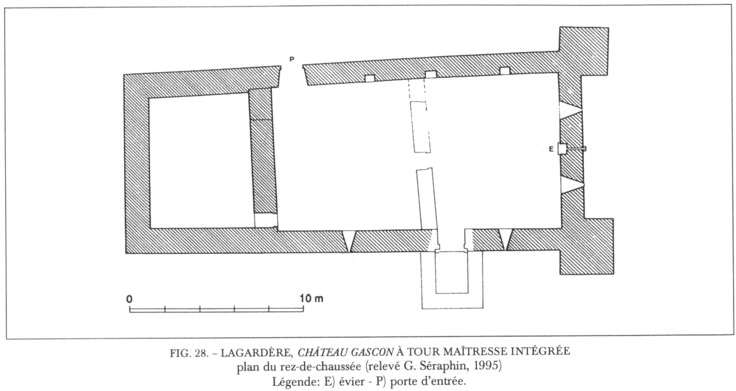

Château gascon

Tous les châteaux « de Gascogne » ne sont donc pas pour autant des « châteaux gascons ». Le terme de château gascon désigne un type de château particulier, que l’on trouve essentiellement dans les départements du Gers et de Lot-et-Garonne, édifiés entre les XIIIeet XIVe siècles. C’est en 1894, qu’un érudit agenais, Philippe Lauzun l’a défini en étudiant une série de petits châteaux de sa région. Actuellement on appelle « châteaux gascons » des postes fortifiés modestes (Lagardère est le plus grand) définis techniquement comme « logis à tour adossée », où la « tour » (l’élément principal de défense, qui, dans un grand château correspond au donjon), est adossée, sans cour intérieure au « logis », c’est-à-dire aux locaux d’habitation, avec une ou deux tourelles de guet. Ailleurs, à la différence, on trouve des « tours-salles », comme à Herrebouc, dans la commune de Saint-Jean Poutge, ou des châteaux avec cour intérieure entourée de murs, plus classiques.

La plupart des « châteaux gascons » ont un corps principal, de plan rectangulaire ou carré, de dimensions assez restreintes : de 7 m à 20 m de côté. Chaque étage présente généralement une seule pièce. L’étage supérieur, munie d’un minimum de commodités : baies, éviers et placards ménagés dans l’épaisseur des murs, latrines, parfois cheminées, correspond à la résidence du seigneur. Les communications entre étages se font par des escaliers en bois. Le rez-de-chaussée a peu, voire pas du tout d’ouvertures : il sert de magasin pour les provisions, éventuellement de logis pour une petite garnison ou la domesticité. Il n’y a souvent aucune porte au rez-de-chaussée : l’accès au château se fait par l’étage, au moyen d’une échelle. Le corps principal est flanqué, à deux angles, de tours carrées ou rectangulaires, souvent de grande hauteur. Elles peuvent jouer un rôle de tours de guet. Le château gascon ne possède pas de glacis, de fossé. Ses planchers intérieurs de bois et sa couverture en charpente représentent autant de points faibles. Il met ses occupants à l’abri de coups de main de bandes armées, mais sa fonction militaire demeure modeste.

Ils ont intrigué les historiens à la recherche de la raison de leur création. Philippe Lauzun y voyait, juste avant la guerre de cent ans, l’élaboration d’une ligne de défense d’une « Gascogne française », correspondant au département du Gers, vis-à-vis d’une ligne de « Gascogne anglaise » correspondant au département du Lot et Garonne. On sait maintenant qu’il n’en est rien, mais la raison d’être de ces petits châteaux, en dehors de la résidence de seigneurs locaux, demeure inexpliquée.

Autour de Lagardère, on trouve d’autres châteaux de ce type : Mansencôme, Le Tauzia, Lébéron, Sainte-Mère, etc…

D

Défense

L’acte de fondation du château, précise que le comte d’Armagnac, si besoin, pourra utiliser la forteresse projetée, donc y placer, en cas de danger, une garnison. Mais en temps de paix, la garnison était limitée à quelques « gens d’arme » chargés de faire régner l’ordre. En période de troubles, elle s’augmentait de seigneurs dépendants du château et de paysans. Seuls les très riches seigneurs avaient les moyens de recruter des professionnels de la guerre et de leur verser une solde – d’où leur nom de « soldats ».

Il est difficile d’estimer combien de personnes habitaient dans le château. A Lagardère, au XIIIème siècle, c’était le représentant de l’abbé, sa famille et ses gens, plutôt que des « frères lais » envoyés de Condom, sans doute un « capitaine » et son équipe. Au cours des troubles des guerres de religion, au XVIème siècle, il a pu y avoir une petite garnison de quelques soldats. Avec l’arrivée de Pierre de Lavardac, il n’est plus question d’éventuelle garnison : les occupants sont la famille du seigneur et ses domestiques.

Au XIIIème siècle l’étage de défense comprend une salle, dans la tour sud, et une grande pièce coupée sans doute par des cloisons soutenant les poutres.

Les tourelles abritent à ce niveau de très petites chambres carrées accessibles depuis la « salle » par des couloirs biaisés. Il s’agit de chambres de tir, car elles n’ont d’autre aménagement d’origine que leurs arbalétrières du même modèle cruciforme que celles du reste de l’édifice. Si la tourelle nord-est n’en a plus qu’une au nord (il y en avait sans doute une autre sur la face est, l’autre au nord-ouest, en dispose sur trois de ses faces, celle orientée au sud permettant un tir flanquant prenant en enfilade la porte du logis. Compte-tenu de l’exiguïté de la chambre de tir de cette tourelle, large d’environ lm 50 au carré, ces meurtrières ne pouvaient servir simultanément, et étaient d’une utilisation incommode : leur présence offrait d’emblée un caractère dissuasif.

En dehors des opérations de défense, cet étage devait compléter les greniers, mais aussi pouvoir héberger des voyageurs, soldats ou non, et si besoin, une partie de la population du voisinage.

Au XVIème siècle, les transformations du château n’ont pas bouleversé le cadre de cet étage, sinon par la construction du mur de refend avec une porte en son milieu et l’escalier entre refend et cloison. Selon l’inventaire de 1615, la partie nord est devenue salle d’accueil (grande table, nombreux sièges, arquebuses au mur), la partie moyenne une grande cage d’escalier, la partie sud, dans la tour une « chambre » avec lits et sièges. Plus tard, après le départ des « fermiers », c’est la salle d’accueil qui paraît être la plus utilisée, avec placards et fours à pain, qui l’ont transformée en boulangerie.

E

Escaliers

Comment, dans le château passait-on d’un étage à l’autre ? On n’a pas de réponse claire et assurée, seulement des indices.

Lors de la construction, au XIIIème siècle, il s’agissait essentiellement d’échelles en bois. Dans quelques châteaux de cette époque, même modestes, on trouve parfois un escalier droit en pierres, ou un escalier en colimaçon. On n’a rien trouvé de tel à Lagardère. Mais, le passage, par exemple du sol au deuxième niveau (étage des archères) suppose de gravir 5 mètres, donc un ou plusieurs paliers, qui nous rappelleraient nos échafaudages…

Dans la reconstruction du XVIème, le réaménagement suppose l’installation d’escaliers. On a trois séries de traces qui permettent d’en imaginer certains.

En 2014, en voulant égaliser le sol après la porte d’entrée, on a découvert à droite, les restes de pierres qui correspondaient à un escalier, appuyé sur le mur de la tour, et atteignant le nouveau rez-de-chaussée » (moitié supérieure de l’ancien cellier). Mais, à cette époque, la porte du mur est était devenue porte des caves : il s’agit donc de l’escalier qui permettait de descendre, ou de passer par les caves.

Quand on entre dans le château, en longeant à gauche le mur occidental, on voit, sur les pierres, à trois mètres du sol environ, les marques d’arrachement d’un ancien escalier : il permettait de monter du nouveau rez-de-chaussée, à l’extrémité nord du château, jusqu’au premier étage (où l’on trouve les archères).

On observe des traces comparables, mais moins marquées, à l’angle oriental du mur est et du mur nord de la tour : il y avait donc un escalier à ce niveau, permettant de monter du « nouveau rez-de-chaussée » au premier étage.

Mais comment monter du premier au deuxième étage, celui de la résidence seigneuriale ? Il y avait à l’évidence un escalier pour cela. Il n’en reste aucune trace sur les ruines actuelles. Le plus probable est qu’il se situait entre le mur de refend, au nord, et la cloison qui lui est parallèle, à environ deux mètres plus au sud, dont on repère quelques arrachements sur les murs. On avait donc, au centre du château une pièce où convergeaient et d’où partaient la plupart des escaliers.

Enfin un autre escalier devait monter de la chambre seigneuriale (partie sud du deuxième étage), à la pièce au-dessus, sommet du château.

Étages

A sa construction le château avait la même structure verticale que la plupart des autres « châteaux gascons » : à la base, un vaste espace de réserves (environ trois cents mètres carrés et cinq mètres de haut), au-dessus une zone de défense marquée par la présence régulière des archères sur les quatre murs, d’une hauteur de quatre à cinq mètres environ. C’est au-dessus, que se trouvait la zone résidentielle où vivait le seigneur ou son représentant, d’une hauteur comparable. Avec le toit, le château atteignait dix-huit mètres environ. Mais, au niveau de la « tour-maîtresse », au sud, il y avait une pièce supplémentaire, d’une hauteur équivalente, qui donnait un sommet du château de vingt-deux mètres environ, plus haut que le sommet des tourelles.

La zone de réserves servait principalement de cellier (voir cellier) et sans doute de refuge éventuel pour la population. La zone de défense pouvait, si besoin, héberger une garnison (voir garnison). L’étage supérieur servait de résidence (voir résidence).

La reconstruction de la fin du XVIème siècle a réaménagé l’espace inférieur, en installant un mur de refend, et en divisant horizontalement l’espace en deux niveaux : le supérieur est devenu le « nouveau rez-de-chaussée », puisqu’il correspondait à la nouvelle porte d’entrée percée dans le mur est ; l’inférieur, accessible par la porte primitive devenant l’étage des caves, en sous-sol, par rapport au côté est, mais de plain-pied pour le côté ouest.

F

Fenêtres

Les fenêtres étaient réservées à l’étage résidentiel, hors de portée des engins destructeurs au XIIIème siècle, et permettant guet et agrément. La plupart ont été détruites. Une seule laisse deviner la structure qui devait être la même pour toutes. Elle est située dans la chambre seigneuriale (deuxième étage de la tour) vers l’ouest. On reconnaît. Il s’agit d’une fenêtre géminée à niche peu ébrasée, voûtée en berceau très surbaissé, et munie de coussièges. Il reste assez du linteau (sans doute en deux morceaux) pour voir qu’il était entaillé de deux lancettes sur-trilobées.

Un coussiège est un banc ménagé dans l’embrasure d’une fenêtre par un ressaut de la baie. Forme courante dans les constructions médiévales, il s’agit le plus souvent d’une banquette en pierre, intégrée à la maçonnerie, revêtue de bois, de coussins. Les fenêtres de châteaux sont parfois flanquées de deux coussièges (« fenêtres à coussièges ») qui ont servi soit de « bancs de veille » pour la surveillance, soit de siège permettant de profiter de la lumière naturelle extérieure pour la lecture, l’écriture ou les petits travaux manuels.

G

Grenier

Aux XIIIème et XIVème siècle les céréales utiles sont le blé tendre, d’avoine et de seigle en majorité, et, en moindre quantités, Le millet des oiseaux et l’épeautre. L’alimentation au moyen-âge se caractérise par la culture et la consommation de nombreuses espèces et variétés de céréales, et par des préparations de soupes et de bouillies, avec un fort apport d’orge et de lentilles. L’avoine est également favorisée par les maîtres des châteaux pour la nourriture des chevaux.

L’épeautre, est une céréale proche du blé tendre mais vêtue (le grain reste couvert de sa balle lors de la récolte). C’était la principale source de pain du haut moyen-âge. Le blé tendre est, la céréale de la partie septentrionale de la France, autrefois le blé par excellence dont le broyage des grains donnait la farine blanche et les sons. Le blé dur se différencie dublé tendre par son grain à albumen vitreux et sa plus haute teneur en protéines. Le blé dur est plus sensible au froid que le blé tendre, et plus résistant à la sécheresse. C’est la céréale du bassin méditerranéen.

Les redevances en nature (agrier en Gascogne), sont avant tout payées sur les cultures céréalières : surtout les céréales nobles, le froment pour la fabrication du pain, l’avoine pour la nourriture des chevaux. Certaines redevances fixes sont payables en nature : volailles, poules, oies ou chapons, mais aussi en vin. Quand il utilise le moulin et le four du seigneur, pour faire sa farine et cuire son pain, le paysan doit laisser une partie de sa fabrique au seigneur. Il se passe la même chose quand il utiliser le pressoir du seigneur pour fabriquer du vin.

Dans les premiers siècles du château, le grenier est inclus dans la zone de réserve du rez-de-chaussée, dans ses coins les moins humides, mais aussi à l’étage au-dessus, davantage destiné à la défense.

Avec la division de la zone de réserve au moment de la restructuration du château, à la fin du XVIème siècle, les greniers sont séparés des caves à vin, et se situent au-dessus d’elles.

Guerres

Le château, poste de défense, a vu bien des guerres depuis la fin du XIIIème siècle. Mais il n’a jamais participé aux grandes batailles décisives, déroulées loin d’ici.

Au Moyen Âge, à l’époque de la « guerre de cent ans », on n’a pas de trace du rôle qu’il a pu jouer. C’est essentiellement la défense contre les bandes de brigands ou de mercenaires désœuvrés, et le refuge pour la population du village. Les compagnies de mercenairesrecrutées du XIIème siècle au XIVème siècle, privées d’employeurs pendant les périodes de paix, se regroupent en bandes appelées « grandes compagnies », et vivent au détriment des populations. On les appelait : « routiers » car appartenant à une « route » (« troupe » en français de l’époque). Il y a aussi les conflits opposant les grands lignages gascons (Foix et Armagnac)., tous vivent sur le pays qu’ils pressurent d’exactions diverses : « forcemens de femmes », « boutemens de feu » et « sacrileges ».

Au moment des guerres de religion (1559-1598), la région est au cœur des troubles. La reine de Navarre Jeanne d’Albret vit à Nérac, et fait figure de chef des protestants. Durant les minorités des rois, à Paris, la régente Catherine de Médicis confie à un seigneur local, Blaise de Monluc, qui a montré sa valeur au cours des guerres d’Italie, la mission de maintenir l’autorité du roi catholique en Gascogne.

A l’été 1569, Jeanne d’Albret fait appel au chef protestant Georges de Mongoméry de reconquérir ses terres du Béarn. Il franchit l’Ariège et la Garonne, traverse le Comminges en dévastant Saint-Gaudens, la plaine de Tarbes, rejoint les protestants à Navarrenx, bats les catholiques à Orthez, brûlant et pillant les églises, semant l’épouvante autour de lui. Le 17 octobre il met à sac Lupiac, le 23 il brûle Nogaro, puis Dému, entre dans Vic en mettant le feu à l’église Saint Pierre, dont la voûte s’effondre. Le 27 il est à Condom, et y reste jusqu’à la fin de l’année pour « rafraîchir » ses troupes, c’est-à-dire les restaurer et les reconstituer. Ses soldats, alors « battent le pays ». Ils saccagent l’abbaye de Flaran, le château du Lau, vingt autres châteaux, dit le chroniqueur, et l’on peut penser que le château de Lagardère, près de Condom et propriété de l’évêché n’a pas été épargné. Tout près du château, à Justian, la maison du Prat est détruite. Pendant ce temps, Monluc fortifie Agen et laisse passer l’orage qu’il ne peut maîtriser. Il reconquiert ensuite les villes ne peut empêcher Montgomméry de passer la Garonne à Port Sainte Marie. Plus ou moins écarté, il se retire dans son château d’Estillac, un peu au sud d’Agen, et rédige ses mémoires, qui sont une des œuvres littéraires majeures de ce temps.

Localement, ici, on essaie de reconstruire et de réparer les dégâts. Mais destructions et misères se sont accumulées. Pour restaurer ses bâtiments dans la ville de Condom, le chapitre de l’évêque demande au roi l’autorisation de vendre une de ses possessions les plus éloignées : le château de Lagardère. Le domaine est mis en vente en 1571, mais pour le moment ne trouve pas d’acheteur : peut-être est-il en trop mauvais état ?

H

Hameaux

les hameaux en 2020

les hameaux en 2020

Le village de Lagardère a toujours été constitué de plusieurs hameaux. L’ensemble château-église, sans habitation paysanne proche, en constituait le centre symbolique. Il n’y a jamais eu dans leur environnement immédiat un village spécifique construit autour du château comme dans les « castelnaux » classiques.

L’implantation et les noms de la plupart des hameaux semble très ancienne. Certains ont disparu au XVIIIème, comme Vidau-Déauze, ou plus récemment (Béton). Certains datent des grands défrichements des X-XIIèmes siècles : Le Bouscau (le bois), Lartigau (le champ défriché). Le hameau de Petit-Jean, fondé sans doute par un Jean et sa famille sur une partie calcaire du territoire, s’est développé davantage et est devenu centre du village à la fin du XVIIIème siècle. Certains correspondaient à des métairies dépendant du seigneur : La Bourdette, Pébergé, Padané.

I

Inventaire

Au début du mois de septembre 1615, Arnaud de Lavardac, seigneur de Lagardère meurt dans son château, sans doute d’une maladie aigüe d’évolution rapide. Il doit avoir une cinquantaine d’années, et n’a pas d’enfant légitime. Dans le testament qu’il a rédigé la veille de sa mort il lègue tous ses biens au recteur (jésuite) du lycée d’Auch. Ce recteur, Jean Solane, avant d’accepter le legs, fait procéder à un inventaire des biens du défunt. L’inventaire fait une vingtaine d’années après ces transformations, permet de mieux identifier les nouvelles pièces :

De haut en bas

Au sommet de la tour (environ 22 m de hauteur) la pièce de guet est devenue galetas selon le terme employé et ne contient que des meubles au rebut dont un lit d’enfant : était-elle une chambre d’enfants pour Arnaud et sa sœur Alix ?

Au-dessous : le deuxième étage, est l’étage résidentiel. Au sud, la « chambre du midi » est celle du seigneur, avec sa nouvelle cheminée. Le mobilier est simple.

Plus au nord, la cuisine avec la grande cheminée, et son annexe, qu’on pourrait appeler souillarde avec son évier « muni d’un tuyau de plomb, allant jusqu’au sol ». On y trouve le mobilier attendu : ustensiles de cuisine, coffres,

Plus au nord ; la « grande chambre du milieu » est sûrement la pièce à vivre, avec table et sièges,

Enfin extrémité nord, la « galerie » avec table et sièges.

Au-dessous, le premier étage, garde son allure militaire antérieure, puisqu’il n’est éclairé que par les seules meurtrières, complétées sans doute par quelques ouvertures grossières, dont on ne sait pas si elles sont de cette époque, ou plus tardives. Au milieu, entre mur de refend et cloison se trouvait sans doute le grand escalier principal, dont il ne reste rien.

Au nord, entre mur de refend et tourelles une grande pièce dite « chambre vers la galerie », est sûrement la pièce d’accueil, car c’est elle qui en plus de sa table, a le plus grand nombre de sièges.

Au sud, une « chambre près des greniers », sans particularité.

Au rez-de-chaussée, dans la pièce, au nord à laquelle on parvient par la porte est à pont levis, on est surpris de trouver le cheval du seigneur avec la réserve de foin…C’est donc une entrée-écurie. Les autres pièces de ce niveau, à côté des escaliers servent de greniers.

Enfin, au-dessous : sous-sol en venant de l’est, mais niveau du sol à l’ouest, se trouvent les caves avec différents tonneaux.

Donc,

-un espace résidentiel simple mais adapté au deuxième étage,

-un espace d’accueil avec l’entrée écurie et la pièce au-dessus de la porte,

-des éléments de circulation : escaliers divers.

Le château n’a pas perdu sa fonction de défense, grâce à sa porte pont-levis et l’échauguette qui la défend, et ses meurtrières, mais celle-ci est très modeste au regard de l’artillerie de l’époque…Il a développé sa fonction de résidence en gardant et diversifiant les espaces de réserve : grains séparés du vin.

J

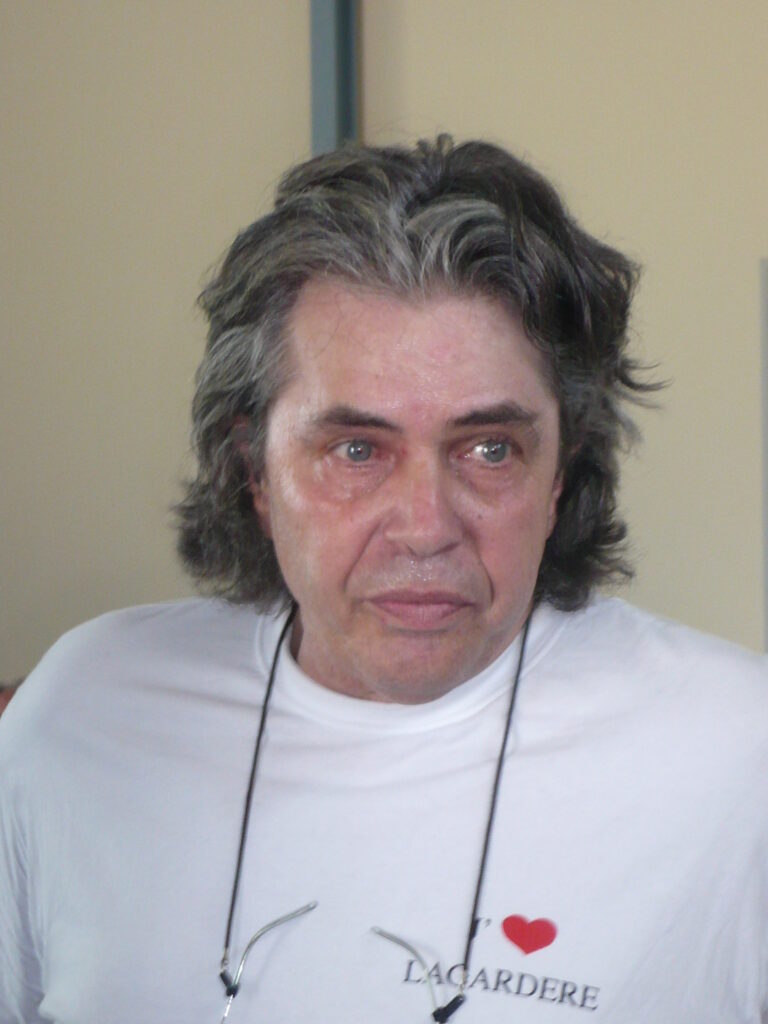

Jean-Jacques et l’association

Jean-Jacques Lagardère, employé municipal à Pau, se morfondait sur son lit d’hôpital où l’avait immobilisé un grave accident du travail. Plus tard, convalescent, il essaya de conjurer son ennui et reprendre petit à petit une activité en explorant la région. Il découvrit et fut fasciné par le château qui portait son nom, alors couvert de lierre et habité par quelques arbustes et beaucoup de pigeons. En rentrant à Pau, il eut l’idée de créer une association qui rassemblerait les porteurs du nom de Lagardère, et aurait pour but la sauvegarde et la restauration du château.

Le 4 juin 1992, par une lettre circulaire, il informait les « Lagardère » de ses projets. Dans cette lettre, Jean-Jacques présentait le château, le village, le site et exposait son premier but : acheter le château. En quelques semaines, plus d’une centaine de foyers donnèrent leur accord pour adhérer à l’association loi 1901 qui avait été déclarée sous le nom de « La botte de Nevers » : allusion au coup utilisé dans ses duels à l’épée par le chevalier de Lagardère, héros du roman de Paul Féval « Le Bossu ». Dès 1994, l’association avait réuni suffisamment de fonds pour racheter le château et le terrain environnant.

Le château est classé monument historique depuis 1922, ce qui permet au propriétaire de bénéficier de subventions de l’Etat (50%) pour sa restauration. C’est ainsi que quelques crédits d’entretien attribués par l’architecte des bâtiments de France du Gers, puis des crédits plus importants attribués par la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Midi-Pyrénées, permirent les premières années de dégager la végétation et de consolider certains points critiques de l’édifice.

En 1999, l’association fit procéder à une étude complète de restauration par l’architecte en chef des monuments historiques, Stéphane Thouin ; il établit ainsi un projet complet en s’appuyant sur une étude historique de l’édifice, réalisée par M. Corvisier, historien de l’architecture. C’est à partir de cette étude que furent lancées successivement diverses tranches de travaux dont le détail est donné plus loin. Ce projet ne prétend pas reconstituer l’édifice tel qu’il était dans le passé. Le coût en serait excessif pour l’association dans les conditions actuelles de financement. De plus, on peut se demander quelle reconstitution il faudrait réaliser pour un bâtiment qui a été remanié à de nombreuses reprises ; faudrait-il revenir à la construction initiale (1280), ou à l’état de la fin du 16ème siècle, ou à la situation lors de l’abandon (début 19 ème) ? La DRAC a donc accepté le principe d’une restauration générale avec reconstitution des éléments disparus ou très dégradés dans leur état connu le plus récent.

En 1996 l’association, lors de son assemblée générale du 11 août, décide d’adopter de nouveaux statuts. Le nom est modifié : « Association Lagardère » remplace désormais « La botte de Nevers », dénomination compréhensible des seuls initiés.

K

Kilométres

Lagardère est presqu’à l’intersection des routes Condom -Vic Fezensac (nord-sud) et Eauze – Castéra Verduzan (ouest-est).

Il est à environ 10km de Vic, 15 de Condom, et 20 d’Eauze. Il est proche de la D112 qui va de Vic-Fezensac à Valence sur Baïse. Il est à peu près équidistant de la vallée de la Baïse et de celle de l’Osse, en haut du versant vers l’Osse. Il reste à l’écart des grandes routes, et même des moyennes. Les transports en commun les plus accessibles sont les cars-SNCF d’Agen à Auch, d’autres cars d’Auch à Condom par Valence, et d’Auch à Eauze par Vic-Fezensac.

Le château de Lagardère n’est pas une escale de passage : Il faut vouloir y aller pour l’atteindre, on ne le découvre pas par surprise mais par désir de le voir ou de le retrouver.

L

Lavardac

Lorsque, en 1578, Pierre de Lavardac, petit seigneur de Gondrin, parvient après de nombreuses tractations à acheter le château de Lagardère, celui-ci n’est pas en bon état. Les Huguenots de Mongoméry l’ont sans doute incendié et en partie détruit. Il faut le restaurer et en faire une résidence de son siècle, celui de la Renaissance. Il ne cherche pas le luxe, car il n’est pas riche, mais veut une demeure fonctionnelle. Le rez-de-chaussée est trop vaste et mélange des divers types de réserves : il fait bâtir un mur de refend pour consolider les étages et partage le « cellier » en deux étages superposés. Le supérieur, ouvert par une nouvelle porte vers l’est devient le nouveau rez-de-chaussée, et dans la partie nord, la nouvelle entrée, dans sa partie sud, un grenier. L’inférieur, prend le nom de cave, et se spécialise dans la confection et la mise en réserve du vin. Il organise une série d’escaliers, dont certains en pierres, qui permettent une circulation facile entre les différents niveaux. Au deuxième étage, résidentiel, il ajoute une cheminée dans sa propre chambre, au sud, à la place d’une archère, avec une latrine réaménagée dans le mur. Il prolonge la grande salle, au nord par une galerie en surplomb qui permet d’ouvrir la vue sur le nord-ouest, améliore le guet, et peut servir de hourd en cas d’attaque. Il réintègre la cuisine à ce niveau, près de la grande cheminée. La place devient plus confortable, plus pratique, mais reste un poste fortifié adapté à la défense, avec ses archères, la porte à pont-levis, l’échauguette de l’angle sud-est, et le hourd au nord. C’est que les troubles des guerres de religion vont rapidement reprendre, et se prolonger encore pendant près de vingt ans. Avec le nouveau siècle (le XVIIème), il y aura bien dans la région quelques relents de fronde, mais les grands troubles militaires sont terminés.

Arnaud, le fils de Pierre, est plus accaparé par les procès, le cadastre et la gestion de ses terres que par la guerre. Mais c’est peut-être encore marqué par l’empreinte de la Ligue ultra-catholique, et par le renouveau intellectuel, qu’il lègue son château aux Jésuites du lycée d’Auch en 1615.

M

Maniban

Thomas de Maniban prend possession du château en 1630. Jamais lui ni ses descendants n’y habitera. Ses affaires, au parlement, le retiennent à Toulouse, et s’il rénove un de ses châteaux, ce sera celui de sa grand-mère au Busca, en 1649, qui deviendra « Busca-Maniban ». Il afferme la plupart de ses domaines gascons.

Une afferme, en Gascogne est un vieux terme désignant le fermage : le propriétaire loue une exploitation, contre rétribution convenue, sur une période définie. Théoriquement il s’oppose au métayage, où le propriétaire apporte son capital et le métayer sa force de travail. Chacun reçoit, en théorie la moitié (métayage) de la production.

La seigneurie de Lagardère a été « affermée » très rapidement après son achat par Thomas de Maniban. Le « fermier » pouvait disposer du château, des droits seigneuriaux, des revenus de l’exploitation des métairies. Il pouvait y avoir des « sous-affermes » : ainsi, la tuilerie de Lagardère dépendant de la seigneurie a été sous-affermée au XVIIIème siècle à M.Sarlat.

Le contrat précisait la somme à verser par le « fermier » chaque année, et sa durée : en général six ans, renouvelables. Ce sont un riche paysan de Justian (Deprix), puis des notables, bourgeois de familles de procureurs ou de notaires de Bezolles ou de Roques, qui ont loué Lagardère. Pendant un siècle, de 1650 à 1750 environ ce sont des membres de la famille Liard. Les locataires (« fermiers ») ont habité le château jusqu’au début du XVIIIème siècle, mais on ne sait rien de l’entretien et des réparations qu’ils ont pu faire : aucune, semble-t-il. A partir de 1720 environ, le château n’est plus habité que par des domestiques, et transformée en annexe de la principale métairie (La Bourdette). C’est sans doute alors qu’ont été aménagés les fours à pain dans le mur nord, et les placards voisins. Les derniers « fermiers » ont préféré habiter des demeures plus « modernes » et en meilleur état, à Bezolles (Pérès), ou à Lagardère même (Pébergé). La vente du château et des terres en 1791 (il n’y avait plus de droits seigneuriaux) a clôturé la période des « affermes ». L’acheteur (Jean Délas) a exploité directement sa nouvelle propriété.

Murs

Du château d’origine, et du XVIème siècle, il ne reste que les murs. Le toit et les planchers ont disparu. Ce grand parallélépipède, ouvert sur le ciel tient encore par eux. Ce sont eux qui nous permettent de retrouver la structure que château avait à différentes époques.

Mur Ouest

C’est le mur qui regarde l’église. On peut penser qu’à l’origine du village, il y avait l’ensemble « église-château », comment éléments structurants des castelnaux, même si un premier château devait être une simple tour de bois fortifiée. La construction au XIIIème siècle d’un château en pierres en a modifié l’environnement. L’espace, à l’ouest du château, à peu près horizontal, alors que le terrain à l’est en en pente, et qu’à l’ouest, un ressaut important permet d’accéder à l’église, témoigne de l’existence d’une « basse-cour », autour de la seule porte d’entrée. Cela peut étonner, puisqu’elle constituait ainsi un point de faiblesse dans la défense.

Sur le mur, à un mètre environ au nord de la porte, on voit à hauteur du sommet de la porte des « arrachements importants au-dessus d’un système de blocage de deux épars perpendiculaires au mur : il y avait donc une construction, attachée au mur est, avec une porte indiquant une entrée du nord vers le sud, venant coiffer la porte que l’on voit dans le mur est, comme une espèce de barbacane en quinconce venant la protéger.

Il n’y avait pas, au XIIIème siècle d’autre ouverture à ce niveau. Cinq mètres environ au-dessus se trouvait l’étage « militaire » avec deux fentes de jour, pouvant éventuellement servir de meurtrières et une archère, analogues aux autres du même étage, au niveau de la tour-maîtresse. Il n’est pas impossible qu’il y ait eu une autre archère, sur la partie nord du mur, remaniée et bouchée ensuite, d’abord par une ouverture carrée, puis par un placard à l’intérieur. On peut penser qu’au-dessus de la basse-cour, ce mur est moins exposé à une attaque que le mur est. Sur la tourelle voisine, on observe à ce niveau deux archères très proches : l’une sur sa face ouest, peut-être au-dessus de la palissade protégeant la basse-cour, l’autre sur l’étroite face sud, permettant de surveiller et viser la porte d’entrée. Ce n’est qu’au XVIème siècle qu’a dû être constitué le « puits de jour » que l’on voit dans la partie nord du mur est, à 4 mètres du sol environ, et l’ouverture carrée, au-dessus, proche de la tourelle, maintenant bouchée (par un placard côté interne). La portion du mur correspondant à « la salle » est presque complètement arasée à la base de ce qui était l’étage résidentiel, qui, logiquement devait comporter deux fenêtres analogues aux autres de cet étage. Au niveau de la tour-maîtresse, en revanche, le mur reste conservé. On peut voir les bords et les coussièges de la fenêtre de la chambre seigneuriale. Il ne reste rien de l’étage supérieur qui dominait la tour.

Mur nord

A l’extérieur, le mur de 8,50 mètres est encastré entre les deux tourelles. La largeur totale du bâtiment est de 14,3m. La largeur de la face nord de la tourelle nord-est est un peu plus grande (3,2m.) que celle de la tourelle nord-ouest (2,9m.). La hauteur du mur est de 9 mètres. La hauteur des tourelles est de 15 mètres sous toit au nord-est, et 15,4m au total au nord-est. La pointe inférieure des fentes de jour est à 3m environ du sol. Celle des archères est à 6 mètres environ.

En haut et à l’extrémité ouest du mur on voit les pierres en saillie d’une latrine qui correspond au niveau de « l’étage résidentiel » et de la galerie. Mais on voit, à la limite est du mur nord, plus bas, un ensemble quasi identique mais accroché au mur ouest de la tourelle nord-est. Corvisier l’interprète comme l’extrémité basse d’une latrine du niveau « résidentiel ». On est surpris, alors de la longueur du « couloir » entre le siège de la latrine, et cette extrémité inférieur, couloir qui n’a pas d’équivalent au niveau de la latrine précédente. Il y aurait alors deux latrines, au même étage sur le mur nord ? étrange. Il pourrait s’agir d’une bretèche, d’autant, que vu de la tourelle, le niveau supérieur des pierres en saillie et le même que la partie inférieure des archères voisines. Ce niveau est trop haut pour correspondre à une latrine de « l’étage militaire » de la tourelle. Mais une bretèche à cet endroit serait bizarre : c’est le mur naturellement le mieux protégé par la pente raide su terrain au-dessous, et une bretèche perpendiculaire au mur principal, pour défendre quoi ?

Mur sud

Sur sa face externe, il mesure 10,4m de large sur près de 17m de haut. Le haut est bien sûr amputé de la plus grande partie de la pièce du sommet et du toit. L’ensemble devait dépasser 20m. La première photo que l’on en a (Lauzun 1894) montre déjà une grande brèche verticale, située à peu près au milieu, et réunissant les ouvertures de chaque étage. Par rapport à ce cliché, l’aspect dès les années 1990 montrait une forte accentuation avec éversion du mur est vers l’est et du mur ouest vers l’ouest. Ceci a justifié en la pose de tirants est-ouest à deux niveaux. En 2011 la grande brèche a été fermée et l’ouverture inférieure reconstituée.

De la base au sommet, on trouve, correspondant au premier niveau, à 4m environ du sol, une ouverture de type « puits de jour » de section rectangulaire, comme ceux du mur est, qui apparaît bouché sur le cliché Lauzun-1894, ou la brèche, encore discrète, permet de l’observer. Au-dessus, au milieu aussi, une archère indique l’étage « militaire », à peu près à 8m du sol. Plus haut, «étage résidentiel» les restes d’une fenêtre analogue à ceux du mur est s’ouvrent au milieu du mur. L’échauguette, sur le coin sud-est est à environ 14m du sol pour sa base. On reconnaît, au-dessus, la porte d’entrée de l’échauguette dans la partie est du mur sud. Sur l’angle ouest du mur, à hauteur du premier niveau du XIIIème siècle, on voyait deux encoches, à 2 et 5m du sol environ, qui ont disparu lors des travaux de consolidation (2011). Elles ne paraissent pas liées à une dégradation, car on ne voit aucune autre lésion à proximité. Il est possible qu’il s’agisse de la trace des bâtiments de la basse-cour, appuyés sur les murs du château. Il s’agissait, sans doute de bâtiments de bois ou de pisé. Il est probable que la basse-cour, à l’ouest du mur ouest, entourait, au moins en partie le mur sud.

Mur est

Le mur est du château regarde vers le village actuel, qui, jusqu’au XVIIIème siècle était un hameau parmi les autres de la communauté (village) de Lagardère.

Au XIIIème siècle, c’était le mur le plus exposé car non protégé par la pente du terrain (mur nord), ou par la basse-cour et sa palissade (murs ouest et sud). La porte sera une création du XVIème siècle. A l’origine, le premier niveau n’est éclairé de ce côté que par deux fentes de jour, beaucoup plus petites que celles du mur nord. Actuellement les deux sont comblées sans doute depuis les remaniements tardifs du XVIIIème qui ont accompagné la fermeture de la porte à pont levis. Plus au sud, au niveau de la tour-maîtresse, l’ouverture assez large, actuellement bouchée est du type des autres ouvertures faites an XVIème siècle ou plus tard. A l’origine, il ne devait y avoir qu’une ouverture étroite du type « fente de jour », par sécurité. Au-dessus on reconnaît trois archères en partie déformées de l’étage « militaire ». Elles sont régulièrement réparties. Leurs extrémités inférieures sont à un peu moins de 6 m du sol. Au-dessus, à l’étage résidentiel, il n’y a qu’une archère, au milieu du mur de la chambre du seigneur. On la distingue bien à l’extérieur, mais elle a été bouchée pour aménager une cheminée, sans doute au XVIème. Plus au nord, au niveau de « la salle » il y avait deux fenêtres à coussièges dont on voit bien les limites pour celle qui est le plus au sud (à 12m environ du mur sud), seule la limite sud pour l’autre (à 18m du mur sud). On voit bien cette dernière sur une photographie de 1894, dans un pan de mur qui s’est effondré (ou a été démantelé, selon la tradition du village) vers 1920. Il ne semble pas y en avoir d’autre à ce niveau. Elles éclairaient donc la « cuisine » proche de la cheminée creusée dans le mur nord de la tour-maîtresse, et de l’évier dont on voit l’orifice d’écoulement un peu au sud de la première fenêtre ; et la pièce qui lui faisait suite plus au nord qui devait aussi avoir une fenêtre analogue sur le mur sud, au niveau ou se situera au XVIème siècle la « galerie ». A l’extrémité sud de ce niveau, on voit actuellement une ouverture rectangulaire, très proche du mur sud, correspondant à une logette creusée dans l’épaisseur du mur est, tout près de la nouvelle cheminée de la chambre seigneuriale, et sans doute contemporaine (XVIème). Mais au XIIIème siècle, elle devait correspondre à une latrine, dans la chambre seigneuriale, mais devait alors être revêtue d’un mur en surplomb au-dessus des corbeaux classiques. On n’a aucune trace de ces éléments, mais c’est l’interprétation logique de Corvisier. Latrine ou bretèche ? ou les deux…

N

Naissance

Jean-Baptiste Larcher, né à Amiens en 1696, établi en Gascogne depuis 1723 au moins, spécialiste du droit féodal, secrétaire et archiviste de la communauté de Vic en Bigorre a réalisé de précieux inventaires d’archives aujourd’hui disparues, des notes et des copies réunies en 25 volumes sous le titre de « glanages » à la bibliothèque municipale de Tarbes. Il est mort en 1777, en ayant recueilli « lous anciens titres depausats despeuix plusieurs siècles dens las archives, dont lous uns son en latin, d’autres en bieil francés et bearnés ».

En fouillant dans ces « glanages », Philippe Lauzun, érudit local, à la fin du XIXème siècle, agenois installé à Valence sur Baïse, a découvert le document à l’origine de la fondation du château de Lagardère.

C’est l’acte de donation par le comte d’Armagnac Géraud V, à Auger, abbé de Condom, et à ses religieux, de tout le territoire qu’il possédait «au lieu-dit La Gardère, dans la paroisse de Saint-Laurent et de Saint-Martin dudit lieu, en Fezensac ». Au début de l’année (à la veille de l’épiphanie) 1270.

Les termes de l’acte stipulent : « Nous confirmons en outre et concédons que les susdits abbé et couvent, ou leurs successeurs, puissent construire, édifier et faire construire une fortification, forteresse et n’importe quel autre édifice, ou bastide, où il plaira aux mêmes, abbé et couvent, et à leurs successeur »

Le comte réserve pour lui et ses successeurs, le droit de faire occuper l’ouvrage fortifié à construire par ses hommes lorsque les circonstances le justifieront. « Nous retenons aussi, pour nous, que si, dans le lieu susdit, il est fait un château ou une habitation de soldats, que nous et nos successeurs puissions ici, avoir une possession convenue, comme nous avons dans d’autres lieux de Fezensac de nos sujets, hommes d’armes et barons. » On se trouve donc en présence d’un acte de cession, non sans contrepartie (les bénéficiaires doivent au comte 12 sols annuels), mais fortement incitatif pour ce qui est de la construction d’une fortification. En d’autre termes, le comte choisit un site bien exposé de son territoire : un point haut offrant des vues dégagées, propice à la construction d’une maison-forte, et en cède la possession à un seigneur ecclésiastique en l’invitant à prendre en charge la fondation de cet ouvrage à vocation partiellement défensive, sans doute dans la perspective de faire de cette fondation un possible point d’appui stratégique de sa propre politique territoriale, sans investir personnellement dans cette construction. La fondation du château de Lagardère était donc bien implicitement la condition de ce « contrat » passé avec les religieux de Condom, assez comparable dans le principe à un contrat de paréage, formule utilisée pour la fondation des bastides (alternative évoquée dans l’acte) liant un possesseur de terres à un aménageur politique de rang royal ou comtal.

O

Ouvertures

Les fenêtres sont réservées à l’étage résidentiel. Au-dessous, les ouvertures sont beaucoup plus discrètes :

Au XIIIème siècle, on distinguait aisément le rez-de-chaussée, susceptible d’être attaqué, et quasiment dépourvu d’ouverture, de l’étage de défense, où se tenait l’éventuelle garnison, et d’où l’on pouvait plus facilement, un peu en hauteur, viser l’ennemi par des meurtrières.

Mais le cellier, du rez-de-chaussée est une zone de travail : il a besoin de « fentes de jour », assez étroites pour empêcher toute incursion, mais suffisantes pour éclairer le travail. Il y a quatre fentes de jour à ce niveau : deux, profondes, sur le mur nord ; deux plus petites sur le mur est de la « salle », au nord de la « tour-maîtresse ». Il n’y a aucune ouverture, sinon la porte sur le côté ouest, car des bâtiments annexes s’appuient sur le mur du château. De ce côté, au-dessus, à l’étage de « défense », on trouve encore deux fentes de jour, qui surplombent la basse-cour, sur une zone ainsi protégée. Partout ailleurs, à cet étage, se trouvent les archères : trois sur le mur est, une sur le mur nord (modifiée plus tard par les fours), quatre sur les tourelles, deux sur le mur ouest de part et d’autre des fentes de jour, une sur le mur sud. Il y en avait aussi une, au niveau résidentiel, dans la chambre seigneuriale de la tour, vers l’est. Archère est le nom des meurtrières spécialement adaptées à l’arc. Elles sont en forme de croix pour viser tant à droite et à gauche, qu’en haut et en bas. On les appelle aussi « arbalétrières ». L’arbalète est un arc, monté sur un fût sur lequel « l’arbier » maintient la corde en tension sans effort, et lâche des « carreaux ». Malgré l’interdiction plusieurs fois renouvelée de l’église (arme considérée comme déloyale), elle est très utilisée, surtout à partir du XIVème, où l’arc de bois est remplacé par un arc d’acier. Dans les tourelles de Lagardère, la place disponible (un mètre carré) ne permettait qu’à un seul archer ou arbalétrier de viser à chaque étage.

Les reprises de la fin du XVIème siècle n’ont pas modifié ces ouvertures. Mais à cette époque, des « puits de jour », pyramidaux ont été aménagés essentiellement là où se trouvaient des escaliers : trois dans le mur est, une dans le mur ouest. Les ouvertures de la partie basse de la tour-maîtresse ont été remaniées à une date plus récente, et ne laissent pas deviner les ouvertures d’origine.

P

Portes

Porte ouest

La porte, à la limite de la tour-maîtresse et de la « salle », est relativement grande : 2,4m de haut sur 1,3m de large. Elle pouvait se bloquer par un épar (poutre) coulissant dans deux trous du mur. Mais aussi un système de blocage de deux autres barres de bois au-dessous et au-dessus des trous de coulissage. Il n’y avait pas de système de herse. Cela peut étonner, puisqu’elle constituait ainsi un point de faiblesse dans la défense. Mais elle se trouvait protégée par la basse-cour palissadée, et surveillée par l’archère du côté sud de la tourelle d’angle nord-ouest.

Porte est

La porte est proche de la tourelle nord-est. On voit très nettement le renfoncement permettant au tablier de se loger quand il était relevé, avec au sommet l’orifice où passait la chaîne de traction, et, juste au-dessus, la petite ouverture (obstruée) permettant d’observer de près l’éventuel arrivant. Sur le seuil, de chaque côté une pierre creusée pour loger l’axe de rotation, sans doute en bois. Le monticule de pierrailles qui arrive au seuil doit dater de la disparition du pont (détruit au XVIIIème ?) quand la porte était toujours utilisable (avant d’être murée, lors de l’abandon définitif). Il y avait nécessairement auparavant un enjambement de 2m environ jusqu’à un tumulus en terre ou en pierre qui se rajustait à la pente du terrain. Ainsi était réalisé un équivalent de fossé protégeant l’entrée dans le château.

Cette porte est sûrement devenue la porte principale, car donnant accès à une grande salle relativement bien éclairée (ouvertures à l’ouest, au nord et à l’est), alors que la porte d’origine ne donnait plus alors que suer des caves obscures. Pour protéger ce nouveau point de faiblesse du mur est, deux dispositifs sont alors créés : l’ouverture d’une fenêtre dans le mur sud de la tourelle nord-est, au niveau « résidentiel » permettant de surveiller largement le terrain situé devant la nouvelle porte ; et à l’opposé, en haut de l’angle sud-est, la création d’une petite tour d’angle (échauguette) dont on voit bien la base suspendue, de style XVIème, et la porte qui permettait d’y entrer à partir du dernier étage de la tour-maîtresse. Cette échauguette permettait de viser facilement tout personnage ou groupe arrivant devant le pont-levis.

Ainsi, la défense du côté le plus vulnérable du château, malgré l’ouverture de la porte, se trouvait renforcée (pont-levis, et double surveillance, de la tourelle et de l’échauguette). Il ne faut pas oublier que ces constructions ont été faites (1580 ?) alors que les troubles des guerres de religion n’étaient pas terminées, et que récemment (1569) le château avait beaucoup souffert des huguenots de Montgoméry

Q

Quotidien,

La vie quotidienne a été bien différente selon les époques. A la naissance du château, à la fin du XIIIème siècle, il est probable qu’il n’est pas devenu un « couvent » annexe, mais le centre d’une seigneurie confiée par l’abbé à un intendant, ou plutôt un capitaine, car il y avait un impératif de défense. Le capitaine jouait le rôle de seigneur. Sa famille vivait au deuxième étage, et pouvait se réunir autour de la cheminée par temps froid, tandis que la cuisine et les activités agricoles se passaient dans la basse-cour. L’alimentation était à base de céréales : épeautre, millet, blé tendre pour réaliser des soupes et des bouillies, avec un fort apport d’orge et de lentilles. La viande venait essentiellement d’animaux d’élevage : volailles et porc. La chasse constituait un apport complémentaire. Dans ce château modeste, il n’y avait pas d’organisation de tournois ni de spectacles de baladins. Les moissons et les vendanges rythmaient, comme chez les paysans alentour, la vie quotidienne. La maisonnée participait aux fêtes du village, et en particulier aux fêtes religieuses dans l’église voisine. La grande peste de 1348, et ses « retours » jusqu’à la fin du siècle, ont polarisé l’activité quotidienne avec la crainte, les pratiques conjuratoires, les deuils et les prières.

Quand le château a été restauré et aménagé à la fin du XVIème siècle, le mode de vie a changé. Le seigneur et sa famille vient au même niveau, mais la « chambre noble » a été améliorée, avec une novelle cheminée, et une latrine dans l’épaisseur du mur est. De « vrais » escaliers permettent de circuler facilement dans l’ensemble du bâtiment. La basse-cour a disparu, ou a une activité très limitée : la plupart des activités agricoles (sauf le vin) se déroulent dans les métairies. L’alimentation n’a pas encore été bouleversée par l’implantation du maïs et la pomme de terre venus d’Amérique, mais on apprécie les haricots et les tomates, nouveaux-venus, les fruits (abricots) venus du Moyen-Orient. La cuisine s’est installée auprès de la grande cheminée, avec l’évier voisin qui s’écoule par le mur est.

Si Pierre de Lavardac a été accaparé par les opérations militaires locales (siège de Vic, en 1587), son fils Arnaud ne semble pas avoir combattu. Mais alors qu’il avait la tutelle de son neveu le riche vicomte de Juillac, près de La Bastide d’Armagnac, « il laissa à la dérive les affaires de son pupille et se confina dans son splendide château de Lagardère » où la vie, finalement ne devait pas être désagréable. Les nouveaux seigneurs de Maniban étaient des magistrats, non des guerriers. Leurs locataires vivaient en paysans aisés ou en « bourgeois ». Ils étaient attentifs à la gestion des terres et des métairies, au prélèvement des taxes et droits, et le château est devenu un local adapté et habitué à l’établissement d’actes notariés.

Au XVIIIème siècle, lorsque le seigneur ou son locataire n’y a plus résidé, le château n’a plus été habité que par quelques domestiques, et a été progressivement abandonné.

R

Résidence

C’est l’étage supérieur du château, dominant la construction, et à l’abri des attaques « d’en bas ».

Il n’en reste que la « chambre noble », au sud, mais on peut facilement reconstituer la structure de la grande salle avec ses fenêtres à l’est et à l’ouest, et les petites chambres qui la prolongent dans les tourelles. Dans la tourelle ouest il y avait une latrine, encore visible, à l’extérieur, sur le mur nord.

La chambre dans la tour est équipée de deux fenêtres au sud et à l’ouest, aujourd’hui très ruinées. Celle de l’ouest est néanmoins aujourd’hui la mieux conservée et donne le type des autres fenêtres de l’étage.

L’équipement d’origine de la salle se complétait, dans la face est, d’une archère à fente cruciforme comme celles du niveau inférieur, et d’une latrine, débouchant en forme de logette en encorbellement près de l’angle. Cette logette saillante aux parois minces prenait appui sur des corbeaux non pas immédiatement sous le siège, mais sensiblement plus bas, en sorte qu’elle avait une hauteur totale de plus de 5m. La chambre était dépourvue de cheminée à l’origine, le mur la séparant de la salle n’en portant pas trace de ce côté.

C’est l’étage noble, caractérisé par ses aménagements civils de confort, avec la « salle » proprement dite, espace de vie et de réception. Le local attenant dans la tour, de même largeur mais deux à trois fois moins long fait figure de chambre noble. « Cette combinaison équilibrée salle et chambre, élémentaire dans l’économie de la plupart des résidences nobles médiévales dépassant l’échelle d’une simple tour-maison, est exceptionnelle dans les châteaux gascons. La salle n’y bénéficie généralement que d’annexes plus réduites contenues dans les tourelles adossées ». Ainsi, par la présence de cette tour maitresse intégrées complétant la salle et abritant une chambre, le château de Lagardère se rapproche-t-il de modèles moins spécifiques, plus classiques, de l’architecture seigneuriale. Ce modèle est conforme aux aménagements des résidences de seigneurs laïcs, et donc : à qui était destinée cette résidence dans le contexte d’un domaine foncier abbatial ? A l’évidence, cet étage noble n’a rien de commun avec un dortoir de convers ; il ne peut donc s’agir que d’une maison conçue en principe pour le seigneur, soit l’abbé de Condom, ce qui est peu probable, car il préfèrera Cassaigne ou Laresingle, soit son représentant local, un intendant ou un capitaine d’origine « noble ».

A l’époque des Lavardac, il y a eu plusieurs modifications. Dans la chambre sud, une cheminée à l’est, a été aménagée en oblitérant une ancienne archère. Le conduit de cheminée est dévié vers le sud pour éviter de tomber dans la fenêtre de la pièce située au-dessus. La latrine paraît avoir été modifiée par la constitution d’un petit local dans l’épaisseur du mur, ce qui rendait son usage plus discret. A l’extrémité nord, le mur a été arasé pour constituer une « galerie » dominant le mur nord entre les deux tourelles. C’est en fait un « hourd » : galerie en bois ou à pans de bois, qui surplombent les murs et les tours. Cachés à l’intérieur, les défenseurs pointent leurs armes dans les orifices qui percent le plancher. Par leur tir fichant (de haut en bas), ils menacent tout assaillant qui bat le pied de la muraille. Par exemple, ces sapeurs déjà rencontrés qui tenteraient de creuser la base ou le soubassement des murs. Cette galerie constituait par ailleurs un excellent poste de guet.

La pièce supérieure, dans la tour, est appelée « galetas » dans l’inventaire de 1615. On précise qu’il était fermé à clef, et contenait essentiellement de vieux meubles. Mais elle donne accès à l’échauguette de l’angle sud-est, innovation du XVIème siècle pour améliorer le guet et protéger la nouvelle porte ouverte dans le mur est.

S

Seigneurs de Lagardère

Lagardère était une seigneurie dès la donation de Géraud d’Armagnac en 1270, peut-être, déjà, auparavant. L’abbé, puis l’évêque de Condom et son chapitre de chanoine ont été seigneurs de Lagardère, en en percevant les droits et en rendant hommage au comte.

Au début du XVIème siècle, le comte d’Alençon, héritier du dernier comte d’Armagnac fait saisir le château, car on ne lui avait pas rendu l’hommage qu’il attendait. Les religieux du chapitre de Condom lui rendirent l’hommage et ainsi, en 1521, purent faire lever la saisie.

Pierre de Lavardac devint seigneur de Lagardère en 1578. Son fils, Arnaud lui succéda en 1594. Après sa mort sans enfant légitime en 1615, c’est sa sœur Alix qui en prit possession. De 1621 à 1630, il y eut simultanément deux seigneurs de Lagardère : Jean de Maniban, qui l’avait acheté, et Philippe de Pins, qui lui avait avancé l’argent et en avait l’usage avant remboursement. Les seigneurs ont été ensuite les Maniban jusqu’à la dernière, la marquise de Livry. Le titre s’ajoutait aux autres, nombreux, qu’ils possédaient, mais aucun n’a résidé à Lagardère. La seigneurie en tant que telle, a disparu avec l’abolition des privilèges en 1789, réduite à un bâtiment d’habitation et ses dépendances.

Quels étaient les droits du seigneur sur la population de sa seigneurie ? le principal était le droit de justice : il avait l’obligation de rendre la justice seigneuriale, tant dans les affaires civiles que criminelles. Le comte d’Armagnac en 1270, avait donné au seigneur de Lagardère le droit de basse justice : correspondant à de amendes modestes (au XVIIème siècle, moins de trois livres Tournois, soit environ cent euros), mais aussi, ce qui était plus rare, de haute Justice : correspondant à des peines « infamantes, afflictives, ou mortelles ». Celle-ci a rapidement été réservée aux juridictions royales.

Il y avait aussi des droits d’impôt : Le cens, par lequel le paysan reconnaît sa sujétion au seigneur : fixé un fois pour toutes, avec la dépréciation de l’argent, il devient très faible et ne garde qu’une valeur symbolique ; l’agrier (correspondant au champart du nord), proportionnel à la récolte (1/6 à 1/12), et les « banalités », c’est-à-dire l’obligation de passer par les institutions du ban (l’autorité sur la collectivité) : le four, le moulin, le pressoir. Au début du XVIIème siècle, le moulin à vent, au sud du château, à moins de cinq cents mètres, sur la hauteur, était déjà en ruines. Il a complètement disparu. Il y avait aussi divers droits « casuels », sur les « lods et ventes » (droit de mutation), droit de taverne (sur la vente du vin), de boucherie (sur la vente de viande). Ces droits ont disparu en 1789, avec « l’abolition des privilèges ».

T

Tour et Tourelles

Le château, dans les textes anciens est parfois appelé « la Tour de Lagardère », même s’il est bien différent des « tours-salles » du siècle précédent, comme la Tour du Guardès, à trois km au sud de Valence. Mais il est vrai, que dans sa structure, il est d’abord une Tour, c’est la partie sud du château, qu’on appelle parfois « tour-maîtresse » pour bien marquer son importance, à laquelle on a associé « le logis », ou « salle », et les tourelles de guet. La tour est le point fort : les murs en sont plus épais. Sa structure est massive et très simple : des pièces superposées, d’environ (mesures extérieures) dix mètres sur dix, dont les limites (intérieures) sont actuellement bien visibles grâce aux lignes de corbeaux, supportant les poutres des planchers intermédiaires. A la construction, le niveau inférieur, constitue un cellier à part, assez humide. Y avait-il des ouvertures à l’origine ? peut-être des fentes de jour, comme dans la « salle » au nord. Les ouvertures actuelles, à l’est et au sud, sont plus tardives. Au-dessus, ma pièce comporte une archère sur ses trois murs extérieurs : on imagine facilement quelques soldats approchant leur arbalète de la fente en forme de croix. Au deuxième niveau, déjà zone de résidence, éclairé au sud et à l’ouest par une grande fenêtre à coussièges, était la chambre « noble » du seigneur. A l’est, il y avait une archère (obturée par la suite), et une latrine, en surplomb sur l’extérieur, modifiée ensuite. Tout luxe semble exclu, pas de cheminée, sans doute un lit et des coffres, pas de tapisserie ni de décoration inutile. Bien sûr pas de livre ni de tableau. Enfin, au-dessus au sommet du château une dernière pièce comme la vigie d’un bateau, permettant d’observer tout danger venant du sud, de l’est et de l’ouest.

Les restructurations de la fin du XVIème siècle ont concerné le cellier, dédoublé en deux locaux superposés et la chambre seigneuriale, qui acquiert une cheminée propre et une latrine plus discrète, cachée dans l’épaisseur du mur. Mais l’inventaire de 1615 n’y trouve que « deux lits-coffres avec leurs garnitures complètes, un coffre avec du linge, 3 chaises dont une percée, et une une table « en menuiserie » (c’est-à-dire d’ébéniste et non de facture rurale) avec un tapis dessus ». Il n’y a rien de luxueux ! Plus haut, la pièce du sommet, appelée « galetas », contient alors de vieux meubles et donne accès à l’échauguette qui est l’élément de guet par excellence.

A l’opposé, au nord, les deux tourelles encadrent le mur nord. Elles sont étroites, deux à trois mètres de côté, pas tout à fait symétriques. Elles atteignent dix-sept à dix-huit mètres de haut environ. Elles ont conservé leur structure d’origine. Leur base est pleine et constitue un contrefort pour stabiliser le château sur la pente. A l’étage de défense (deuxième niveau, on trouve de petites « chambres de tir » avec leurs archères bien conservées sur la tour ouest. A l’étage de résidence, les petites chambres correspondantes étaient sans doute à l’ouest un accès à des latrines, mais à l’est reste d’un usage incertain. Les colombiers, au-dessus, sont plus tardifs, au moins dans la tour ouest, dont le toit a été modifié (au XVIIIème ?). Elles encadraient la « galerie », en matériau plus léger, surplombant le mur nord. Les premières photographie (1894) montrent un reste de toit sur la tour est, plus aigu que ce qu’en a fait la restauration récente.

U

Utilité

En quoi, le château de Lagardère va-t-il été et est-il toujours utile ?

On peut tenter de reconstituer l’intention du comte Géraud, quand il donna les terres de Lagardère pour y élever un poste fortifié. C’est dans la région que ses barons : Marambat, Pardaillan, s’y montraient peu dociles. C’était là que, quelques années auparavant les hommes de la « commune » de Condom, turbulente et opposée à son abbé-seigneur, avaient ravagé la campagne. C’est à proximité que le seigneur de Sempuy (Géraud de Cazaubon) l’avait défié et attiré sur lui les foudres du roi de France. Et l’Agenais, qui englobait le pays de Condom était sous la souveraineté éphémère du frère du roi, avant d’être restitué au roi-duc (anglais). En s’alliant avec Auger d’Andiran, ambitieux abbé de Condom, il consolidait un appui important.

Plus modestement, par la suite, quand la crainte d’une guerre sur un terrain proche entre les deux rois s’est écartée, le château marquait l’autorité de l’église, donc a priori la paix dans cette période d’incessantes querelles entre seigneurs voisins, et celle de l’autorité comtale alors que l’Armagnac se structurait davantage. Le château, comme beaucoup d’autres était au centre d’un territoire d’exploitation agricole, à charge de protéger les paysans, et au besoin de leur donner refuge. La guerre de cent ans, dans sa dernière moitié lui en a donné l’occasion.

Plus tard, au moment des guerres de religion, le château sous autorité ecclésiastique est devenu une proie désignée pour les Huguenots à qui il a du paraître complètement inutile, et même à détruire.

Pierre de Lavardac y a vu un château à sa mesure, pour le rénover installer sa famille. Pour Jean de Maniban, puis son fils Thomas, ce n’était qu’une petite partie du grand patrimoine qu’ils se constituaient, utile comme simple source de revenus et alimenter leur vie de grand magistrat à Toulouse.

Pour Jean Délas, c’était peut-être la satisfaction de posséder la demeure de son ancien seigneur ? Mais probablement, plus simplement, utile car il permettait de mettre la main sur la grosse métairie de La Bourdette, en laissant se ruiner le château. Chez Dupin de La Forcade, on devine l’attrait de devenir maître d’un château, comme ses aînés l’étaient devenus de celui du Tauzia. Mais le nom était beaucoup plus intéressant que les pierres, parfaitement inutiles. Pour les Déauze et les Bruchaut, ce n’était rien que quelques pierres intempestives qui empêchaient de labourer et cultiver correctement un champ…

Et pour Jean-Jacques Lagardère, en 1992, c’était le château du Bossu, presque celui de sa propre famille, avec tout le panache, la générosité, la munificence qu’elle aurait dû avoir. C’était le signe magnifique d’une nouvelle vie après une série d’épreuves, le gage de trouver d’autres amis et de construire, au vu de tous, une belle œuvre !

V

Vente

Le château de Lagardère a été vendu 6 fois. 1578, 1621, 1791, 1844, 1920, 1994.

1578, le chapitre de l’évêché de Condom vend à Pierre de Lavardac seigneur du Lian.

Après le traumatisme causé à Condom à la fin de l’année 1569 par les destructions des troupes huguenotes de Montgomery, l’effort de reconstruction imposa au chapitre des choix drastiques. Si les chanoines voulaient se donner les moyens de reconstruire leurs maisons et restaurer leurs biens pillés et dévastés, il fallait consentir à la vente de certains autres biens. C’est dans ces circonstances que le chapitre de Condom décida en 1571 d’aliéner le domaine de La Gardère, en sa possession depuis trois siècles, et en demanda l’autorisation au roi. Par lettres-patente du 17 juillet 1571 datée de Fontainebleau, Charles IX permet «aux chanoines et chapitre de l’église cathédrale dudit Condom…de vendre… une leur maison et lieu appelée La Gardère, ses appartenances et dépendances, qui est assise en la sénéchaussée d’Armaignac, Ils ne parviennent à s’en défaire qu’en procédant à un compromis, une partie seulement de la valeur estimée étant vendue à prix d’argent, 1142 écus 2 tiers, 4 sols 6 deniers, le reste faisant l’objet d’un échange avec des terres moins éloignées. Le chapitre abandonnait ainsi les terre, château et seigneurie de Lagardère à un seigneur laïc, l’acte de cession passé le 28 mai 1578 devant Me Laffargue, notaire à Condom, précisant qu’ils cédaient «la maison noble de La Gardère, avec toute sa justice, droits et appartenances, ainsi que la métairie, sans rien se réserver de la-dite terre et seigneurie… ». L’acquéreur, Pierre de Lavardac, jouit de 1578 à sa mort en 1594 de tous les droits seigneuriaux de sa terre de Lagardère,

1621, Alix de Lavardac vend à Jean de Maniban

N’ayant pas d’enfants légitimes, Arnaud de Lavardac avait testé quelques jours avant sa mort, le 9 septembre 1615, en faveur des pères jésuites du collège d’Auch, auxquels il donnait sa terre de La Gardère. Les jésuites déclarèrent accepter l’héritage sous bénéfice d’inventaire, recueillirent l’engagement d’Alix de Lavardac, sœur du défunt, et de son époux Jean-Pierre de Caulet, de ne pas s’y opposer, et procédèrent à l’inventaire des biens du seigneur de La Gardère dès le 12 septembre. Les biens fonciers de la seigneurie furent aussitôt affermés pour partie à Jean de Caulet, sieur de Lian, probablement le fils d’Alix de Lavardac, qui avait apporté le fief et la « salle » de Lian en dot à son époux. La dame de Lavardac parvint dès l’année suivante à désintéresser les jésuites d’Auch de la possession de Lagardère, sans doute aux prix d’un endettement apparemment sévèrement désapprouvé par son mari.

En avril 1617, Alix de Lavardac se résigna cependant à mettre en vente l’héritage obéré d’Arnaud de Lavardac. La maison-forte de Lagardère resta occupée et utilisée par la famille de Lavardac, qui y parait décidément très attachée, jusqu’à ce que le domaine trouve acquéreur : c’est encore dans la « salle » de La Gardère qu’est établi en date du 30 octobre 1617, le contrat de mariage entre demoiselle Louise de Lavardac et Blaise de Grisonis, seigneur de Pimbat, homme d’armes de la compagnie du maréchal de Roque1aure.

Jean de Maniban, ancien maître des requêtes au parlement de Bordeaux, propriétaire du proche domaine du Busca, se porta acquéreur en 1621 de la terre de Lagardère, mais, ayant dû emprunter à un autre chevalier gascon, Philippe de Pins, seigneur d’Aulagnières, la somme de 3200 livres correspondant à cet achat, il abandonna à ce dernier la jouissance de son acquisition jusqu’au solde de la dette. Par cette curieuse procédure, Philippe de Pins fut seigneur de La Gardère de 1621 à 1630, période durant laquelle il séjourna occasionnellement au « château ». Lorsque Thomas de Maliban solde enfin la dette de son père et prend possession du domaine de La Gardère, par acte notarié passé devant Me Bartharez le 28 juin 1630, il apparait que la maison-forte n’a guère fait l’objet de travaux d’entretien depuis plusieurs années. Les termes de l’acte précisent en effet que «Monsieur de Maniban proteste en même temps contre les ruynes et détériorations de toutes sortes qui se trouvent au château et domaine de La Gardère. »

1791, Marie-Christine de Maniban, marquise de Livry, vend à Jean Délas, de La Bordeneuve.

Marie-Christine de Maniban épouse de Paul Sanguin, marquis de Livry est héritière universelle des Maniban. Elle vit à Versailles, puis à Paris et à Etiolles, en région parisienne.

Ruinée, elle vend une grande partie de ses terres du bas-Armagnac : Maniban, Mauléon, Cazaubon, etc.. à Louis de Campistron ; puis le Busca, Lagardère et toutes les terres du haut Armagnac. En 780 Le Busca est vendu à Henri Bernard de Faudoas qui ne peut payer. Elle reprend le Busca et en1803, peu avant sa mort, le vend à Jean Robert Rizon, docteur en Médecine de Condom, dont les descendants sont toujours propriétaires. En 1791 Lagardère est vendu à Jean Délas de la Bordeneuve, date à laquelle le livre terrier de la commune de Lagardère, l’en déclare possesseur. Il est le frère du premier maire de la nouvelle commune de Lagardère.

1844, Jean-Baptiste (fils aîné de Jean) Délas vend à Edouard Dupin de La Forcade

1920, Marie Talazac, veuve de Henri Dupin de La Forcade (fils d’Édouard) vend à François. Déauze « propriétaire mécanicien » à Lagardère

1994, Jean Bruchaud, cultivateur à Lagardère, héritier de Florent Déauze, vend à l’association « La Botte de Nevers » pour 70 000 francs.

W

Wisigoths

Lagardère est sans doute un nom donné par les Wisigoths durant leur installation dans le sud-ouest de la Gaule, avec l’assentiment de l’empereur romain.

« Lagardère » vient du germanique « warda » et correspond à un site (toponyme) qui signifie : poste de garde, de surveillance. Il est dérivé du nom « lagarde », beaucoup plus répandu dans la moitié sud de la France, mais surtout dans le sud-ouest Il s’approche d’autres dérivés, voisins : Lagardette, Lagardelle, Laouarde, Lagouardère.

C’est souvent, un site dominant avec un édifice fortifié : tour de guet, poste de défense. Mais il s’agit parfois de sites interdits : « gardés » comme un endroit (pré ou bois) surveillé pour que les troupeaux n’y pénètrent pas. Par extension, il est devenu le nom de familles de personnages habitants ou liés à de tels lieux.

Il provient sans doute de l’époque des grandes invasions où les Wisigoths régnaient à Toulouse (installés officiellement en 416). Leur nom « wisigoth » semble signifier « goths sages, avisés » et non pas « Goths de l’ouest ». Le roi résidait souvent à Aire sur l’Adour, et en Gascogne en général, avant que la partie de ce royaume située au nord des Pyrénées soit conquise quand Clovis les bat à la bataille de Vouillé en 507. Les Wisigoths s’installent alors en Hispanie avec leur capitale à Tolède pour toute la suite.

X

X : l’inconnue…

Ce château, on le voit dans son dénuement, on en connaît mieux depuis quelques années sa structure et son histoire, mais il reste bien mystérieux… Que de questions à résoudre, ou à imaginer !

Et d’abord que signifient les traits communs de ces châteaux Gascons ? Pourquoi cette particularité bien située dans le temps et dans l’espace ? Simple modèle qui s’est trouvé si bien adapté à son but qu’il a été largement suivi, ou volonté stratégique coordonnée ?

Et, si l’on connaît assez bien son origine, qu’a-t-il vécu durant ses trois premiers siècles ? On en est réduit à des conjectures.

En dehors de ces questions très générales, certains points de l’architecture restent inexpliqués.

Le château avait besoin d’eau, d’une source, d’un puits ou d’une citerne. On n’a pas trace, ni souvenir local d’une source, dans ce terrain purement argileux, alors que le village actuel est sur un terrain calcaire. Les « anciens » (Georges Dauban, né en 1928) se souviennent qu’il y avait un puits dans le château, proche du mur de refend, sans pouvoir préciser où exactement. Ils se souviennent qu’un chien y était tombé et s’était noyé : Jean Siméon Bruchaut, propriétaire, ou gestionnaire pour les Déauze des ruines, avait alors fait combler le puits. La petite ouverture, au bas du mur de refend pourrait être en rapport avec ce puits (ou citerne ?), mais comment ? était-ce un « placard-étagère » accolé au puits qui aurait été contre la face nord du mur de refend, avec une porte permettant d’y poser et passer des seaux jusque vers la porte est ? Le début de fouille de 2012, proche du côté nord du mur de refend a trouvé en creusant, un muret de pierres qui pourrait être un bord de canal d’écoulement vers l’évier du mur nord …De nouvelles fouilles sont nécessaires.

Pourquoi trouve-ton aussi peu de trace des escaliers ? Les plus importants étaient donc à distance des murs résiduels, mais comment ont-ils disparu ?