Le château de Lagardère a été construit vers 1280, au Nord du comté d’Armagnac, dont la limite se situait à peu près au niveau de Mouchan et de Cassaigne.

C’est le comte d’Armagnac, Géraud V, qui en 1271 a donné « tout ce qu’il possédait dans la paroisse de St Laurent de Lagardère » à l’Abbé Auger de Condom, pour y construire une forteresse où lui, le comte, pourrait y mettre, si besoin, une garnison. Il consolidait ainsi sa frontière Nord et s’assurait l’alliance d’un ambitieux voisin. Propriété de l’abbaye, puis de l‘évêché de Condom pendant tout le moyen-âge, le château a subi les destructions des guerres de Religion et fut vendu en 1578 à un seigneur laïc : Pierre de Lavardac qui en a repris l’architecture. En 1631 il devint un des nombreux châteaux des seigneurs, bientôt marquis, de Maniban, présidents du parlement de Toulouse, qui le louèrent à divers grands bourgeois du pays. Il se dégrada progressivement jusqu’à être abandonné et tomber en ruine vers la fin du XVIII° siècle.

Il faut, pas à pas, parcourir son enceinte et son assise, pour mieux le connaître…

Devant le panneau d’accueil

Nous sommes au centre de l’ancien village : entre le château du seigneur et l’église de la paroisse.

Il s’agit d’un castelnau : regroupement d’un ensemble de population sous l’autorité d’un seigneur, centré par un château. Mais ici, le village a maintenu un habitat dispersé. La communauté de Lagardère a toujours été constituée de plusieurs hameaux sur le versant occidental de la crête séparant la vallée de la Baïse, à l’Est, de la vallée de l’Osse, à l’Ouest. Le village actuel, à l’Est du château, n’était qu’un de ces hameaux, dénommé Petit-Jouan, et Cazalot jusqu’au XVIII° siècle. Il était le hameau le plus important. La « maison commune » où se réunissaient les notables (consuls) était constituée par l’auvent précédant le porche de l’église, avant la construction d’une première mairie au milieu du XIX° siècle.

Cette communauté s’est constituée au X-XI° siècle. L’autorité (religieuse et seigneuriale) s’est implantée, probablement, en contrôle d’un carrefour important : le croisement de la route Vic-Condom, non soumise aux crues de l’Osse (Sud-Nord), et de la route Eauze-Castéra-Verduzan, section d’une route Bordeaux-Toulouse (Ouest-Est).

Son nom : La Gardère est d’origine germanique, et indique un poste de surveillance.

Son nom témoigne de l’identification très ancienne de son rôle de poste de garde. Le château est à 200 mètres d’altitude, dominant vers le Nord-Ouest la vallée de l’Osse. Par temps clair, on peut apercevoir Éauze… (à une vingtaine de kilomètres). Le site est abrité par la crête voisine, à 222 mètres, (au lieu-dit : l’Espagnol) qui marque la limite entre la commune de Lagardère et celle de Bezolles.

Il est sans doute davantage le résultat de l’implantation wisigothe, à partir de 418, qui a duré près d’un siècle, que de la domination franque plus tardive et plus lointaine, à partir de 507, changeant perpétuellement au gré des successions et guerres intestines dans la famille de Clovis.

Il a dû y avoir très tôt un poste fortifié, en bois, comme la plupart des édifices des premiers temps de la féodalité. En 1280, le constructeur insiste sur le fait que le château actuel est construit en pierres, élément notable, et nouveau à cette époque.

Sa structure est particulière.

D’ici, on voit bien que le château et l’église sont situés sur un éperon entre la route de Roques à Bezolles, au Sud, et la vallée du Ribérot, affluent du Grésillon, à l’Ouest. Le château semble situé sur une « motte » artificielle, qui a renforcé le relief naturel en pente douce vers la vallée.

Le terrain aplani où nous sommes était la « basse-cour » du château, c’est à dire le lieu d’activités annexes (agricoles, artisanales, écuries, et autres) qui ne pouvaient être encloses à l’intérieur des murs.

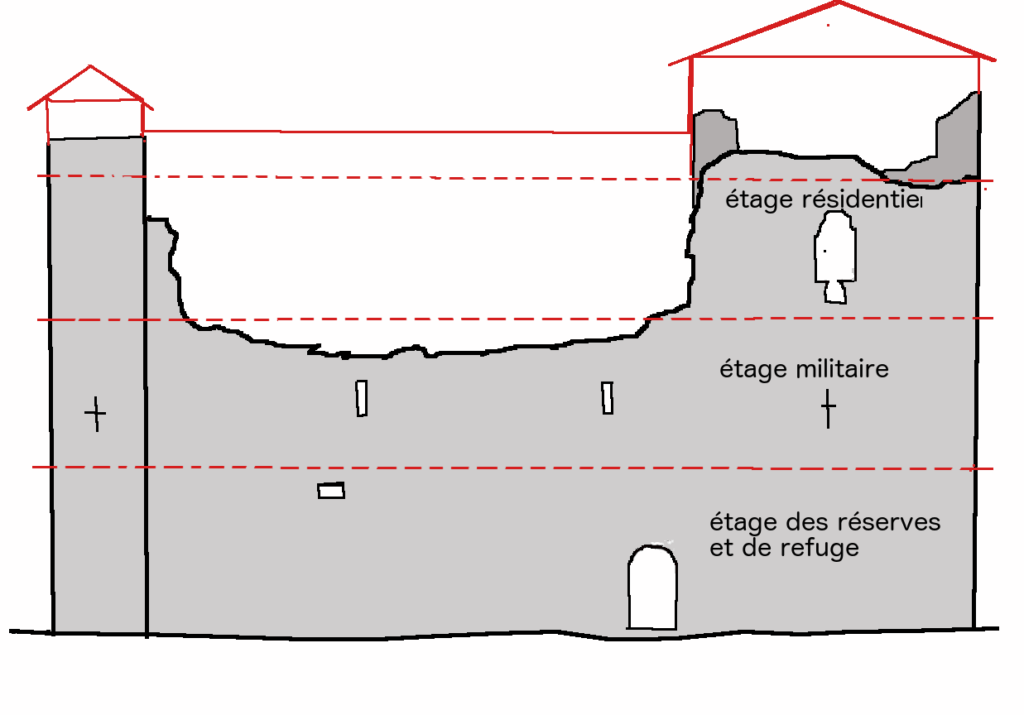

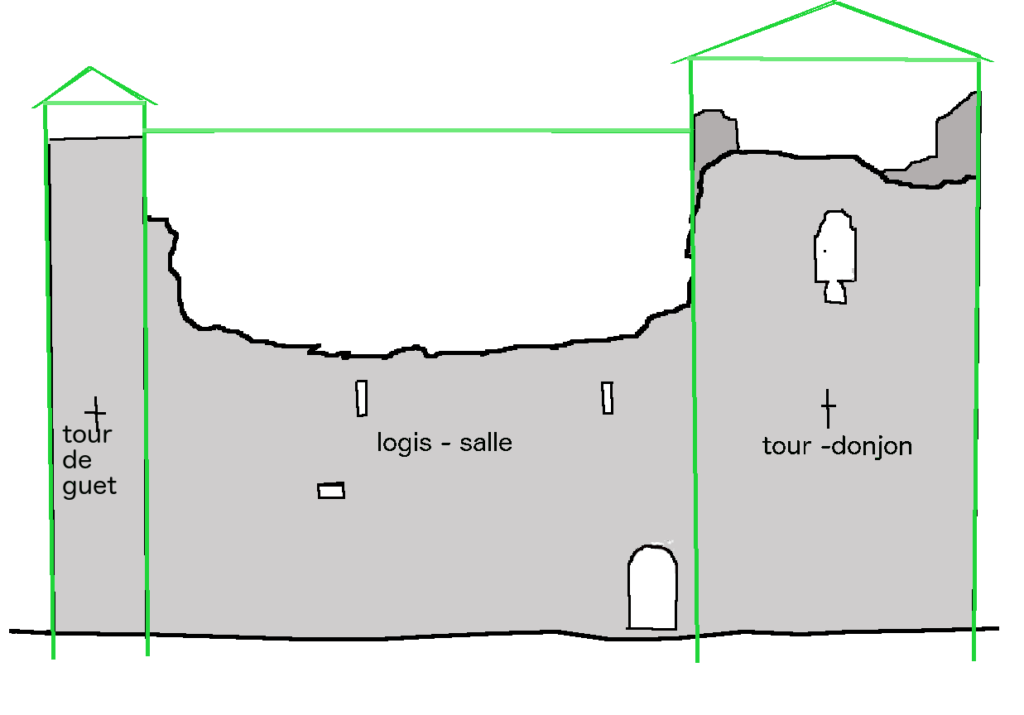

Le plan au sol est simple, rectangulaire, de près de 30 mètres de long sur 12 de large. On devine sa structure : comparable à celle de plusieurs châteaux de la région bâtis aux XIII°-XIV° siècles, et appelés « châteaux gascons », ou « châteaux à tour adossée » :

–sur un plan horizontal, de droite à gauche :

-une tour massive, constituant l’élément principal de défense,

-un corps de logis appelé dans le pays « salle »,

-et deux tours de guet. Il n’y a pas de cour intérieure.

La tour avait un étage de plus que la « salle ». Il n’en reste presque rien. L’ensemble était couvert par un toit de tuiles, probablement bordé de créneaux.

–sur le plan vertical, de bas en haut :

-une zone de réserve et de refuge éventuel : cellier-grenier de 5 mètres de haut, sans autre ouverture, sur son mur Ouest que la porte d’entrée ;

-une zone de défense, reconnaissable par l’ensemble des meurtrières-archères ou arbalétrières qu’on y trouve, d’environ 4 mètres de hauteur ;

-une zone « seigneuriale », de résidence, encore présente à droite (au Sud), presque entièrement détruite à gauche, avec des fenêtres géminées, analogues à celles que l’on peut voir à Mansencôme, château voisin, un peu plus tardif.

La traversée de la basse-cour, sur une cinquantaine de mètres permet d’arriver devant la porte d’entrée initiale, du XIII° siècle.

A la porte d’entrée

C’est la porte d’origine, la seule entrée au XIII° siècle.

Mais comment une forteresse, à cette époque, peut-elle avoir une ouverture au rez-de-chaussée ? Car c’est un point faible difficile à défendre en cas d’attaque : dans beaucoup de châteaux de cette époque, l’entrée se trouve au premier étage, ce qui nécessite pour l’atteindre une échelle facilement escamotable.

C’est sans doute que, ce côté Ouest du château est relativement protégé : la basse-cour, que nous avons traversée, devait être puissamment fortifiée. Un mur d’enceinte, en pieux ou en pierres, dont il ne reste aucune trace, devait l’entourer à l’Ouest (vers l’église), et sans doute au Sud, selon la configuration du terrain.

Quand on s’approche de la porte, on voit, à environ trois mètres à sa gauche, sur le mur Ouest, des encoches régulières

Elles correspondent au « calage » d’épars, (poutres solides de fermeture) perpendiculaires au mur, venant sûrement bloquer un passage, appuyé sur le mur et parallèle à lui. Il conduisait à la porte, imposant tout un parcours pour aborder la porte à angle droit. C’est l’équivalent d’une barbacane, édifice de protection d’une entrée d’édifice fortifié.

En pénétrant à ce niveau, on trouve, à droite de la porte, sur la tranche du mur, deux encoches analogues, correspondant à deux épars qui venaient bloquer la porte elle-même, comme un second barrage de l’entrée.

La porte n’est pas très grande. On l’atteint après avoir monté deux ou trois marches : Elle n’est pas faite pour des chevaux, ni des charrettes. L’écurie et les bâtiments agricoles devaient se tenir dans la basse-cour, certains appuyés sur les murs Ouest et Sud.

Le château n’était pas un bâtiment à vocation agricole, mais un édifice fortifié construit pour défendre, en considération de l’artillerie très peu efficace au XIII° siècle. L’activité agricole était dévolue aux métairies dépendant de la seigneurie, dont la principale était « La Bourdette », un peu plus loin, vers le nord.

Entrons, parfois quelques oiseaux s’envolent, successeurs des pigeons hébergés dans les tourelles par les seigneurs d’autrefois...

Cette grande boîte vide, sans couvercle, nous montre des murs massifs, d’un mètre à un mètre cinquante d’épaisseur (les murs de la tour sont plus épais). Il y a peu d’ouvertures, certaines plus ou moins soigneusement bouchées. On ne trouve pas trace d’escalier. Ces murs externes datent de sept cents ans, faits en pierre de « gros appareil » enserrant un remplissage de moellons dans un mortier traditionnel.

Il faut savoir lire sur ces murs les grandes étapes de la construction.

- En 1270, Le comte d’Armagnac demande à l’abbé de Condom de le construire. Il fallait édifier un poste fortifié manifestant l’autorité seigneuriale, adapté à la défense contre l’artillerie de l’époque.

- En 1580, après les destructions des guerres de Religion, les moyens anciens de défense étaient devenus caducs. Il fallait se protéger contre un coup de main, et il n’était plus question de garnison, ni de « basse-cour ». Il fallait avoir une résidence agréable et fonctionnelle. Un « mur de refend » a été construit au milieu de la « salle », et la zone de réserves a été dédoublée en deux étages superposés, le supérieur correspondant à peu près, au niveau du terrain à l’Est (devenant ainsi le nouveau rez-de-chaussée), l’inférieur correspondant au niveau du terrain à l’Ouest.

- A partir de 1635 le château n‘est plus habité par le seigneur titulaire qui réside le plus souvent à Toulouse. Des locataires successifs l’occupent, mais il n’y a aucun travail architectural d’importance, aucune réparation d’une certaine ampleur.

- Au XVIII° siècle, vont disparaître les éléments de défense et de résidence du bâtiment, au profit d’aménagements visant un intérêt simplement agricole (placards, fours).

- Au début du XIX° siècle, il est officiellement appelé « masure » (cadastre de 1816). Il n’est plus imposable. C’est un château ruiné.

- Depuis 1992, l ‘Association Lagardère en consolide les murs et envisage une restauration, par étapes, obstinée, conditionnée par les ressources et subventions.

Dans la tour maîtresse

Tout de suite, à droite après la porte d’entrée, se trouve la tour maîtresse.

Nous sommes ici au cœur du dispositif de défense, l’analogue du donjon d’un château plus classique.

Le plan au sol est presque carré, d’une dizaine de mètres de côté. Le bâtiment initial, avec son toit devait atteindre 22 mètres de hauteur (équivalent d’un immeuble de 5 à 6 étages).

Le sol a été fouillé : on est tout de suite sur l’argile brute de la colline. Il n’y a pas de cave ni de fondation profonde : l’épaisseur des murs suffit en principe à leur stabilité. Mais depuis au moins la fin du XIX° siècle (photos de 1894), une grande brèche verticale cisaillait le mur Sud, liée à des tassements dus à des périodes de sécheresse. Elle a justifié les « tirants » que l’on voit à deux niveaux, installés en 2002. Le comblement a pu en être fait récemment.

Les « corbeaux » (pierres en relief alignées pour soutenir les poutres) permettent de distinguer les étages de la construction initiale au XIII° siècle.

Le regard, de bas en haut, découvre alors, et reconstitue les strates bien séparées de la vie d’antan.

En bas on reconnaît la zone de réserves du rez-de-chaussée.

Elle a 5 mètres de hauteur. Elle devait être très humide, malgré deux ouvertures, dont une, à l’Est a été bouchée, sans doute peu avant l’abandon du château, à la fin du XVIII° siècle

Ces ouvertures, au XIII° devaient être beaucoup plus étroites, pour ne pas compromettre les défenses du château.

Au XVI° siècle, cette zone a été partagée en deux dans le sens de la hauteur, comme le montrent les trous d’insertion des poutres sur les murs Est et Ouest. Ces poutres devaient être perpendiculaires à celles des étages supérieurs (indiquées par les corbeaux). Ainsi étaient créées :

Une pièce inférieure devenue un sous-sol. C’est alors une cave aveugle. Un inventaire de 1615 y montre quelques tonneaux…

Une pièce supérieure correspondant au nouveau rez-de-chaussée dans le nouvel agencement de cette époque. C’était un grenier, entreposant plusieurs sortes de « grains », qualifié de « grand grenier » sur un inventaire du début du XVII° siècle. L’élargissement des ouvertures doit dater de cette époque.

En 1629, c’est là qu’un « cartal » de blé (environ 75 kg) a été volé à l’aide d’une échelle retrouvée un peu plus loin. Il y a eu procès au tribunal de la sénéchaussée à Lectoure…

L’accès à ce « grand grenier » se faisait par la porte de l’angle Nord-Est, elle-même se situant en haut d’un escalier de pierre de la salle voisine.

Au premier étage,

Au-dessus de la première ligne de corbeaux, était la partie Sud de la « zone de défense » et de garnison, un peu moins haute (4 mètres) éclairée par trois archères (Est, Sud et Ouest). Au XVI° siècle, elle deviendra « la chambre contre des greniers », sans modification architecturale reconnaissable.

Au deuxième étage,

Au-dessus d’une autre ligne de corbeaux, on parvient à la « zone résidentielle ». Au XIII° siècle elle avait une archère sur son mur Est (le moins « naturellement » défendu) disparue au XVI° siècle. Vers le Sud et l’Ouest il y a deux fenêtres géminées, dont la mieux conservée est celle de l’Ouest.

On voit bien les coussièges : bancs de pierre placés en vis à vis dans l’épaisseur du mur. La fenêtre elle-même était partagée en deux par une colonnette verticale, chaque demi-fenêtre ayant un sommet lancéolé.

Ces deux fenêtres, contrairement à l’archère du mur Est, se trouvaient au-dessus (ou proche) de la basse-cour, donc mieux protégées d’un agresseur éventuel.

La cheminée que l’on reconnaît, au milieu du mur Est, a été bâtie au XVI° siècle. Elle vient aveugler une archère dont on verra la trace sur la face extérieure du mur. Sur l’inventaire de 1615, c’est « la chambre du midi » du seigneur Arnaud de Lavardac.

A l’angle Sud-Est, une ouverture rectangulaire communique avec une latrine ménagée dans l’intérieur du mur Est, cachée par l’épaisseur du mur.

La partie visible, qui traverse le mur et s’ouvre à l’extérieur semble remaniée. Peut-être était-ce une bretèche avec mâchicoulis, permettant d’arroser les assaillants. Ce mur Est paraît vraiment avoir été celui qui était le plus exposé, donc à défendre en priorité.

Au troisième étage,

Au-dessus d’une nouvelle ligne de corbeaux sur les murs Nord et Sud, on voit le reste très amputé de la pièce la plus haute du château. Au XIII° siècle, elle devait jouer, pour les côtés Sud et Ouest, le même rôle de poste de guet que les tourelles du mur Nord.

Au XVI° siècle, elle a été complétée par une tourelle d’angle suspendue (échauguette) faisant relief sur l’angle Sud-Est du château.

Ce poste d’observation permettait de surveiller de façon efficace le nouvel accès du château créé alors dans la partie Nord du mur Est, et d’attaquer éventuellement des agresseurs qui voudraient indûment s’y introduire…

En 1615, la pièce correspondante est appelée « galetas » et ne renfermait que des vieux meubles inutilisés.

L’entrée de l’échauguette se voit tout en haut de l’angle formé par les murs Est et sud.

Dans la salle

La salle, ou logis, était la partie du château distincte du cœur de la défense, même si elle y contribuait. Elle était destinée à la famille seigneuriale, au logement des soldats, au stockage des réserves nécessaires à la vie quotidienne, ou, si besoin, dans un éventuel état de siège, au refuge de la population du village.

En sortant de la tour-maîtresse, on se trouve dans la « salle » d’une longueur de quinze à vingt mètres, pour une largeur d’une dizaine de mètres.

Au XIII° siècle, pour permettre l’assise sécurisée des poutres (les corbeaux montrent qu’il s’agissait de poutres Nord-Sud, donc d’une portée de plus de quinze mètres), il fallait un relais qui a disparu. Était-ce une cloison Est-Ouest, à mi-chemin des murs Nord et Sud ? Il est plus probable qu’il y ait eu un ou deux piliers massifs, permettant l’installation solide d’une poutre Est-Ouest, support elle-même des poutres Nord-Sud, venant des murs Nord et Sud. C’est ce que l’on trouve dans le château voisin (Lannepax) de Gajan, pour une structure comparable.

Ce n’est qu’au XVI° siècle, quand la zone de réserves a été divisée en deux pièces superposées que ces éventuels piliers ont été remplacés par le « mur de refend » que l’on observe, actuellement éventré dans sa partie Ouest, et très amputé de sa hauteur. Mais comment était supporté le plancher séparant ces deux pièces ? Peut-être les éventuels gros piliers initiaux, raccourcis, ont-ils fait office de support ? On n’en a aucune trace.

Le mur de refend sépare de façon claire la « salle » en deux parties voisines : une partie Nord et une partie Sud, de volumes à peu près équivalents.

La salle, dans sa partie nord

En longeant le mur Ouest, à l’intérieur, depuis la porte d’entrée, on atteint, au bout d’une dizaine de mètres, la partie Nord, jusqu’au pied des tourelles. Les lignes de corbeaux du mur Nord servent de guides pour retrouver les structures du XIII° siècle, largement remaniées.

Au rez-de-chaussée,

on peut ainsi imaginer le cellier-grenier initial (XIII° siècle) dans toute sa hauteur, éclairé par deux grandes « fentes de jour » sur le mur Nord, qu’on aurait pu prendre pour des meurtrières géantes…

Elles sont évasées vers l’intérieur et vers le bas pour permettre la diffusion de la lumière venue du Nord. Elles s’ajoutaient à deux autres « fentes de jour » plus petites, actuellement bouchées par de la pierraille, dans le mur Est, dont une seule est dans la partie Nord de la salle, l’autre se trouve plus au Sud, de l’autre côté du mur de refend.

Cette pièce, au XVI° siècle a été partagée, comme la tour, en deux pièces superposées.

Ces deux nouvelles pièces, basses de plafond (2 mètres 50 au plus) restaient éclairées par les fentes de jour du mur Nord, alors partagées en deux.

La pièce supérieure, issue de cette division, était un peu plus haute, et se trouvait un peu au-dessus du niveau du sol extérieur, devant le mur Est. C’est là qu’au XVI° siècle est ouverte la porte, murée au milieu du XVIII° siècle, sans doute par sécurité, quand le château était devenu une annexe de sa métairie. A sa création, elle est devenue la porte principale du château et détermine un nouveau rez-de-chaussée, adapté au terrain qui borde le château à l’est. Depuis 2023, elle est à nouveau ouverte.

L’inventaire de 1615 parle de cette pièce comme « l’étable à chevaux » (l’écurie) où se trouvait le cheval du seigneur et les bottes de foin…

Les encoches grossières sur le mur nord, dessinant deux lignes alternées, correspondent sans doute à l’installation du fenil (appelé « fénière » au XVI° siècle), en fait, des mangeoires à chevaux. Le plancher se trouvait un demi-mètre plus bas.

La porte, récemment dégagée, est accolée au mur de refend. On reconnaît son linteau en pierre, avec, au-dessus, un orifice (comblé par une pierre) qui pouvait servir de « judas ». Comment était mobilisé le manteau du pont-levant ? On en voit à l’extérieur l’axe de rotation, mais rien ne subsiste des mécanismes de levée-abaissement.

La pièce était donc une entrée-écurie. Elle s’ouvrait, sur le reste du château, au même étage, par la porte que l’on voit à ce niveau dans le mur de refend, et vers l’étage supérieur par un escalier dont on voit les traces sur le mur Ouest, au fond, éclairé par une ouverture pyramidale, et franchissant le mur de refend.

A l’angle Nord-Ouest, l’excavation à la base de la tourelle est tardive : sans doute au XIX° siècle, alors que le bâtiment n’était plus habité. A ce niveau les tourelles sont pleines et servent de contreforts, pour consolider le château sur son talus artificiel.

La pièce inférieure garde une grande part de mystère. Les fouilles qui ont accompagné le dégagement récent de la porte, ont permis de retrouver le niveau de sol initial, qui est le même que celui de la tour-maîtresse.

Elles ont montré un grand amas de pierres (tombées des murs ?) et retrouvé une construction qui semble être un muret de pierres sèches, commençant au bord ouest d’une ouverture, à l’allure de placard, un peu au-dessus du sol, et continuant vers le nord. Selon la tradition villageoise, un puits se trouvait par-là…

Plus à l’ouest, sur le mur de refend, on reconnaît la trace d’un ancien placard bouché, à voute en briques. Cette pièce du XVIème siècle, était éclairée par la moitié inférieure des grandes fentes de jour du mur nord : C’était donc la seule cave à ne pas être totalement obscure. L’inventaire de 1615 nous indique que la pièce était une cave à vin, on y trouvait un pressoir démonté.

On devait toujours y utiliser le petit évier du XIII° à la base et au milieu du mur nord, avec sa « goulette » permettant d’évacuer à l’extérieur l’eau de lavage des bouteilles et d’autres usages. Le sol devait se trouver à un peu moins d’un mètre au-dessous de l’évier.

Au premier étage,

au-dessus de la ligne des corbeaux du mur Nord, et jusqu’à l’autre ligne analogue, au sommet du mur, la pièce était au XIII° siècle la partie la plus au Nord de la zone de défense.

Elle avait au moins trois meurtrières : une à l’Est, en croix bien visible, en haut et à gauche de la nouvelle porte, une à l’Ouest, simple meurtrière verticale, peut-être modifiée au XVI° siècle, et une dans le mur Nord, disparue avec les remaniements tardifs, mais dont les traces sont identifiables en bas et à droite du « grand four ».

La pièce communiquait avec les deux tourelles dans deux petites chambres (environ un mètre cinquante sur un mètre cinquante) munies d’archères, dont trois pour la tourelle Nord-Ouest. C’était donc des « chambres de tir », particulièrement adaptées au guet et à la défense des murs voisins. La chambre de la tourelle Nord-Est était munie d’une latrine.

Au XVII° siècle, cette pièce est appelée dans l’inventaire du début du siècle « chambre du côté de la galerie ». On y accède par l’escalier du fond de « l’entrée-écurie », puis la porte située au niveau du mur de refend. C’est une grande pièce (presque dix mètres de côté, 4 mètres de hauteur), la plus proche de la nouvelle entrée.

A cette époque elle est meublée d’une grande table et d’une vingtaine de sièges divers. Au mur, on trouve un « râtelier supportant trois arquebuses » preuve de la noblesse d’épée du seigneur. Il s’agit donc probablement de la « salle d’accueil ».

Le dernier seigneur, ou plutôt son « locataire », a habité le château jusqu’au début du XVIII° siècle. Le château a été ensuite utilisé comme bâtiment utilitaire à usage agricole : annexe de sa métairie voisine de La Bourdette. C’est alors qu’ont été aménagés des grands placards : dans le mur Ouest, près de la tourelle, dans le mur Nord, près de la même tourelle, et même deux fours à pain, un grand et un petit, dont on voit les gueules à droite du dernier placard. Le château était-il alors utilisé comme boulangerie ?

Avant les réparations récentes, on pouvait deviner les bords d’une ancienne meurtrière, au milieu du mur, au-dessous et à l’est du « grand four ».

Encore plus tard, sans doute, devant les dégradations que subissaient les murs, ou simplement pour diminuer les nécessités de surveillance, la porte Est a été murée, et plusieurs ouvertures comblées.

Du deuxième étage,

il ne reste presque plus rien.

Le haut du mur Nord juste au-dessus des corbeaux, paraît arasé volontairement. C’est sans doute au XVI° siècle que cette opération a été réalisée pour installer un « hourd ». Il s’agit d’une construction légère en surplomb du mur, à visée de surveillance et de situation dominante pour combattre. Localement on parle plus simplement de « galerie », au-devant de la « grande chambre du milieu » de l’étage noble ou seigneurial, au-dessus de la « pièce d’accueil ». Il ne reste rien de visible, ni de la galerie, ni de cette chambre.

Les premières photographies du château (1894) montrent que le mur Est, proche de la tourelle, était nettement plus haut qu’il ne l’est maintenant. Les anciens du village, rapportent qu’après un achat des ruines, en 1920, le nouveau propriétaire a voulu vendre les pierres… Mais, les belles pierres ne sont que sur les façades, et l’opération ne s’est pas révélée rentable. Très vite, d’ailleurs (1922) les ruines sont devenues monument historique : donc intouchables sans l’accord de l’État.

Les tourelles ne dépassaient que de quelques mètres le toit de la galerie et du château. Depuis longtemps, il devait y avoir un colombier dans la tourelle Nord-Est : c’est un privilège des nobles.

Au moment de la dégradation du bâtiment, dans un souci de rentabilisation l’autre tourelle a été aménagée pour le même usage, avec un toit adapté qui a été conservé lors de la reconstitution.

Les pigeons ont remplacé les guetteurs.

La salle, dans sa partie sud

En revenant vers la porte d’entrée Ouest, on se retrouve dans la partie Sud de la « salle », bordée au Nord par le mur de refend, au Sud par le mur de la tour.

On retrouve, sur le mur de la tour, les alignements de corbeaux qui nous donnent les limites des étages primitifs. Le XIII° siècle avait ici sa structure simple en trois niveaux. Le XVI° a conduit à des modifications complexes, dont il reste bien peu de choses…

Tout en haut, à droite, sur le mur de la tour, on reconnaît le « larmier » de pierres marquant la limite du pendant Est du toit, que l’on peut ainsi aisément reconstituer par l’imagination.

On retrouve, bien sûr, les trois étages initiaux.

L’étage « résidentiel » (deuxième étage), repérable par la trace d’une très grande cheminée (c’est la seule pour tout le château à cette époque).

On repère plus difficilement, au même niveau, mais sur le mur Est, près de l’angle Sud-Est, un évier aménagé dans le mur dans une ébauche d’alcôve. C’était donc la cuisine. A gauche de l’évier se voit le reste d’une demi-fenêtre, avec un seul coussiège.

Sur le même mur que la cheminée, à l’ouest, une porte permettait de gagner la « chambre du seigneur », au sud. Les autres murs de cette pièce ont presque totalement disparu.

Il est logique de penser que l’étage était muni de fenêtres du type de celles qui restent dans la tour, et communiquer avec la « la galerie », au-dessus du mur de refend.

L’étage de défense (premier étage), au-dessous, est d’interprétation plus mystérieuse : les remaniements postérieursrendent plus difficile (et plus incertaine) la reconstitution des structures.

Il y avait une cloison est-ouest, dont on voit les traces sur les murs Est et Ouest, à deux mètres environ au sud du mur de refend.

Un escalier devait se trouver entre le mur de refend et la cloison, dans un espace actuellement détruit. Il était essentiel, pour gravir les quatre mètres qui séparent le premier du second étage, avec un palier intermédiaire.

Entre la cloison et le mur de refend, un escalier en quinconces (sans doute deux volées de 15 à 17 marches), permettait de monter du premier (étage de défense) au deuxième (étage résidentiel). On n’en a aucune trace sur les murs Est, Sud et Ouest

Sur le mur est, il ne reste du XIII° siècle qu’une archère, à moitié aveuglée, à côté d’un puits de jour plus récent. A-t-il été considéré comme plus efficace pour éclairer la pièce ?

Sur le mur de refend, une porte du XVI° siècle, passant, probablement, sous une volée de l’escalier, permettait d’atteindre la grande salle d’accueil, plus au nord.

Sur le mur ouest, une meurtrière au-dessus de la basse-cour, témoigne du caractère « militaire » de l’étage.

Sur le mur de la tour (au sud), près de l’angle sud-ouest, on voit la trace de deux portes voisines, l’une à sommet en voûte, probablement du XIII° siècle, transformée ensuite en placard, l’autre, du XVI° siècle. A l’autre extrémité (est), une autre porte ! Cela suggère que ce niveau, à cet endroit, devait comporter au moins deux pièces, une à l’est, l’autre à l’ouest.

Le cellier-grenier initial (zone de réserve), comme dans les autres parties du château, a été divisé en deux pièces superposées. Avant restauration, on ne voyait de traces d’implantation de poutres sur le mur de refend que dans sa partie est. Elles ont disparu après restauration. On n’en trouve pas de trace en face. Étaient-elles appuyées sur la cloison ? Et comment était stabilisé le plancher entre ces deux pièces : entre le « nouveau rez-de-chaussée » et la cave ?

Le nouveau rez-de-chaussée correspond au niveau de la nouvelle porte ouverte plus au nord dans le mur est, donc un peu au-dessus du terrain de ce côté. Sur le mur est, on reconnaît, la fente de jour complètement comblée, quasiment symétrique de celle de la salle nord, par rapport au mur de refend.

Sur le mur est, dans l’angle Sud-Est, sur deux mètres cinquante de longueur environ, on voit les traces d’un escalier, commençant sur le mur Est, et se terminant sur le mur de la tour : donc « tournant » pour aller du nouveau rez-de-chaussée jusqu’au premier étage.

Il ne pouvait aller plus haut, car il se serait trouvé contre l’évier de la cuisine.

La pyramide de jour, évasée vers l’intérieur pour mieux diffuser la lumière date de cette époque. Elle paraît remplacer la fente de jour plus ancienne, et devait mieux éclairer l’escalier.

Il y avait donc une cage d’escalier dans l’angle Sud-Est.

Il y avait par ailleurs un passage vers l’entrée-écurie grâce à une porte dans le mur de refend.

Il y avait aussi un escalier dans l’angle Nord-Ouest venant de l’entrée-écurie, dont on en a vu les traces sur le mur Ouest.

Cette pièce semble avoir joué le rôle de « carrefour des escaliers » pour le château du XVI° siècle.

Le niveau inférieur (sous-sol), où nous sommes est une cave sans autre ouverture que la porte d’entrée-ouest, avec, au-dessus le nouveau rez-de-chaussée.

A la base du mur de refend, se trouve une ouverture trop étroite et trop basse pour être une porte de communication. Les anciens du village disent qu’il y avait par-là (où exactement ?) un puits qui a été comblé vers les années 1930, après qu’un chien y fût tombé…Cette ouverture était-elle un passage pour glisser les seaux d’une cave à l’autre, ou un placard pour laisser la nourriture au frais, près du puits ?

Contre le mur de la tour, l’épais avant-mur de pierres, récemment dégagé, était un escalier construit au XVI° siècle pour permettre de monter (personnes et matériaux), de l’entrée à l’ouest (devenue entrée des caves) jusqu’au niveau supérieur (nouveau rez-de-chaussée). A son extrémité Est, il enjambait une dalle de pierre : possible table-étagère de la cave à vin. On pouvait accéder au premier étage par cet escalier.

En longeant les murs extérieurs

En ressortant du château, on se retrouve devant la façade extérieure du mur Ouest. Le panorama est celui de l’église, du cimetière, et du Sud-Ouest, vers Justian et Vic-Fezensac.

Le mur sud

En tournant à gauche, on se trouve devant le mur Sud, le plus étroit du château (un peu plus de dix mètres). Il montre de façon schématique les trois niveaux du XIII° siècle par des types d’ouvertures différents : pour le cellier-grenier (rez-de-chaussée) une fenêtre rectangulaire élargie au XVI° ; pour l’étage de défense (premier étage) une archère ; pour l’étage résidentiel (deuxième étage) une fenêtre bigéminée, dont il ne reste que le cadre. C’est là qu’une brèche verticale menaçante s’ouvrait à travers les diverses ouvertures, et a été réparée récemment.

A l’angle entre le mur Sud et le mur Est, l’échauguette du troisième étage montre sa console du XVI° siècle.

C’est le seul élément architectural du château qui témoigne d’une recherche esthétique du siècle de la Renaissance. Elle est en position privilégiée pour surveiller et répliquer à un agresseur.

Le mur est

Au XIII° siècle il ne présentait que deux fentes de jour dans sa partie inférieure et, plus haut, des archères. Les fentes paraissent petites par rapport à leur aspect vu de l’intérieur où l’ébrasement est important. Les archères sont toutes du même type avec leurs fentes en croix discrètement évasées à leurs extrémités.

Le mur Est est celui dont la défense naturelle est la plus faible, puisqu’il est en contrebas de la colline.

Il y en a trois au premier étage (de défense). Celle du milieu est proche d’une ouverture grillagée (puits de jour) aménagée au XVI° siècle. Il y en a une autre, à l’étage supérieur, vis à vis de la chambre du seigneur, bouchée au XVI° par la création d’une cheminée.

Près de l’angle Sud-Est, au niveau de cette chambre (deuxième étage), l’ouverture qui ressemble à une petite fenêtre est sûrement récente. Elle correspond au passage vers la latrine, mais au XIII°, sur cette façade exposée, à côté d’une meurtrière, elle devait correspondre à une bretèche.

Plus à droite, il ne reste de l’étage que l’envers de l’évier et un peu plus loin vers le Nord le cadre d’une fenêtre. A l’emplacement de l’évier on reconnaît son trou d’évacuation. Si l’on suit le bord du mur restant, on trouve, plus au Nord, la moitié du cadre d’une autre fenêtre.

Tout en haut, à droite de la tourelle d’angle, le mur résiduel montre l’ébauche d’un cadre de fenêtre (troisième étage).

La porte du XVI° s’ouvre à près d’un mètre du niveau du sol. Le talus qui y conduit n’était pas plein comme actuellement : il débutait à deux mètres du mur et se continuait vers la colline (l’Est) en pente douce. Ainsi était aménagé l’équivalent d’un fossé devant l’entrée, que l’on ne pouvait traverser que par un pont-levis. Sur la porte, on voit l’empreinte du tablier du pont, retenu par une chaîne qui coulissait par un trou visible au sommet de la porte, et qui pivotait autour d’un axe placé à la base. De près, on observe, au-dessous de la porte, les pierres, à droite et à gauche, dans lesquelles s’encastrait ce pivot (sans doute de bois dur). Tout entrant devait donc attendre que s’abaisse ce pont-levis, sous la surveillance des guetteurs de l’échauguette et de la tourelle Nord-Est…

La porte a été ouverte au printemps 2023, au cours d’une séance de fouilles archéologiques. Le mur, au-dessous a été en partie dégagé. On a retrouvé ainsi la structure de deux murets, perpendiculaires au mur est, avec un troisième, parallèle au mur, sur lequel reposait le pont levis.

Plus au Nord, la tourelle de l’angle Nord-Est dessine un petit décrochement, où vient se constituer une demi-fenêtre, au deuxième étage (résidentiel). La face Est de la tourelle ne comporte aucune ouverture. Sur les premières photos dont on dispose (1894), c’est sur cette tourelle que restait un toit très abîmé, dernier vestige de la couverture du château. Il a dû tomber définitivement dans les premières années du vingtième siècle.

Le mur nord

En tournant à gauche, au Nord, on parvient sur un étroit terre-plein qui devait être plus abrupt à l’origine et constituer le bord Nord de la motte. Les deux tourelles s’avancent en consolidant l’assise du mur et en épaulant, dans leur partie haute la galerie (hourd) du XVI° siècle : on en voit la trace (sommet et base) sur le côté Est de la tour Nord-Ouest (à droite quand on regarde le mur de l’extérieur). On retrouve l’emplacement de la base de cette galerie par la régularité de l’arasement du mur, et quelques mètres au-dessous, sur le mur, les trous régulièrement espacés où étaient engagées des poutres de soutien.

Des pierres en surplomb, indiquant des latrines se voient dans les angles rentrants entre le mur et les tourelles : à gauche (Est) à l’étage de défense (premier étage), à droite (Ouest) à l’étage résidentiel (deuxième étage).

En bas on retrouve l’ouverture extérieure des grandes « fentes de jour ».

Tout en bas, au milieu et à la base du mur on retrouve la goulotte d’évacuation de l’évier du cellier.

Au milieu du mur, correspondant au premier étage, la trace des fours tardifs (XVIII°) apparaît comme un trou tapissé de briques. Ils s’avançaient en dehors du mur de la longueur nécessaire à leur usage, supportés par quatre poutres dont on voit les trous d’insertion un peu au-dessous.

Depuis la galerie ou le sommet des tourelles on a un magnifique panorama vers le Nord et le Nord-Ouest.

La face Nord de chaque tourelle est occupée, à l’étage de défense (premier) par une archère. Sur la tour Nord-Est, il y a en outre, deux petites ouvertures, l’une carrée, l’autre allongée correspondant au colombier.

Enfin, sur la face Ouest de la tourelle Ouest, on remarque une autre archère, puis encore une autre sur sa face sud. A ce niveau, un seul archer (il n’y avait pas assez de place pour plusieurs) avait à sa surveillance et à sa disposition trois points cardinaux possibles

Depuis le pied de la muraille, on voit les toits de la métairie de La Bourdette, et plus loin le château de Mansencome. Plus à gauche, à l’horizon, on voit le pigeonnier, à toit pointu du domaine de Pélerey, à la limite Nord de la commune de Lagardère, et encore plus à gauche, dans une échancrure des arbres, les toits du château de Busca-Maniban, construit au XVII° siècle.

Le retour au panneau d’accueil permettra de reconnaître les plans des différents étages, et de trouver un résumé de l’histoire du château.